Association for Sakhalin & Karafuto History

最新情報 サハリン樺太史に関する出版・イベント等の最新情報をお知らせします。

*タイトルが灰色のものは、すでに終了したイベントです。

*「出版」の見出しのものは、「関連書籍」から目次等を確認できます。

企画名:第01回 続・日本の中の異文化研究会

日 時:2023年11月29日(水)16:30~19:00

会 場:オンライン(Zoom、要事前申込11/28 10:00まで)

詳 細:https://hijas.hosei.ac.jp/news/20231129info.html

*左のポスターをクリックするとポスターをPDFでダウンロードできます。

申 込:11/28 10:00まで https://forms.gle/4Un7oQryLjpb7QB57

主 催:法政大学国際日本学研究所

報告:

瀧本 壽史(弘前大学)「本州アイヌの在りようと蝦夷錦の受容をめぐって」

中村 和之(函館大学、法政大学)「元・明・清代の中国史料にみえるカラフトアイヌ」

司会:

小口 雅史(法政大学)

企画名:第23回(2023年度第7回)オンライン観光創造フォーラム

樺太観光を再考する:植民地におけるモノと人のネットワーク

日 時:2023年08月23日(水)13:30~15:30

会 場:オンライン・Zoomウェビナー (約50名、事前申込先着順)

詳 細:https://www.cats.hokudai.ac.jp/topic/view.php?id=20230710143225

*左のポスターをクリックするとポスターをPDFでダウンロードできます。

申 込:08/22 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_m5jXCg69TV6u7VVXTFbPzQ

共催:北海道大学観光学高等研究センター

北海道大学メディア・ツーリズム研究センター

報告:

平井健文(北海道教育大学)「帝国日本における観光の役割の再検討:近年の研究を踏まえて」

李俊榮(北海道大学・漢陽大学校)「朝鮮から樺太に渡ったモノ:朝鮮料理屋と朝鮮焼酎を事例に」

コメンテーター:

池田 貴夫(北海道博物館)

コメンテーター: パイチャゼ・スヴェトラナ(北海道大学)

書 名:一九世紀後半における国際関係の変容と国境の形成

: 琉球・樺太・千島・「竹島」・小笠原

著 者:麓慎一(佛教大学)

出版社:山川出版社(出版社Webサイト)

出版日:2023年05月30日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第2章 樺太と千島列島:近世後期の北方

第6章 明治維新と樺太

企画名:同志社大学人文科学研究所第106回公開講演会

企画名:同志社大学人文科学研究所第106回公開講演会越境者をめぐる<故郷>と<境界>:個の物語から考える

日 時:2023年07月08日(土)13:30~17:00(開場13:00)

会 場:同志社大学良心館407室(来場定員50名)またはZoom (約80名)

対 象:学生・一般

詳 細:https://jinbun.doshisha.ac.jp/event/2023/0609/event-detail-29.html

*左のポスターをクリックするとポスターをPDFでダウンロードできます。

申 込:07/06まで https://forms.office.com/r/gQDEMh6vKA

問合先:同志社大学人文科学研究所

TEL:075-251-3940 Email: ji-jimbn@mail.doshisha.ac.jp

主 催:同志社大学人文科学研究所

共 催:同志社大学人文科学研究所第21期17研究

「コミュニティの維持をめぐるつながりと境界の動態に関する比較研究:人の移動・交渉・葛藤」

研究会ウェブ https://www.border-doshisha-lan-wk.com/

後 援:地域研究コンソーシアム(JCAS)

サハリン樺太史研究にかかわる報告:

中山大将(釧路公立大学経済学部)「慰霊碑が語ること語らないこと:日ソ戦争が生み出した樺太住民の故郷喪失」

中山大将「境界地域を問い続ける引揚者:工藤信彦『樺太覚書』とサハリン島近現代史」

『民衆史研究』第105号、2023年05月20日、41-58頁。

書 名:オホーツク文化の考古学:辺境から眺める古代日本

著 者:種石悠(北海道大学)

出版社:銀河書籍

販売所:Amazon(Webサイト)

出版日:2023年05月05日

書 名:End of Empire Migrants in East Asis:

書 名:End of Empire Migrants in East Asis:Repatriates, Returnees and Finding Home

編 者:Svetlana Paichadze(北海道大学)

Jonathan Bull(北海道大学)

執筆者:Tessa Morris-Suzuki(オーストラリア国立大学)

Yulia Din(サハリン州郷土博物館)

Kim Yehbohn Lacey(ワシントン大学)

Mooam Hyun(北海道大学)

Takefumi Hirai(北海道教育大学函館校)

Jeffry Gayman(北海道大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載。

出版社:Routledge(出版社Webサイト)

出版日:2023年04月28日

書 名:小樽学:港町から地域を考える

編 者:醍醐龍馬(小樽商科大学)

執筆者:早川尚志(名古屋大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載。

発行所:小樽商科大学出版会

発売所:日本経済評論社(出版社Webサイト)

出版日:2023年03月31日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第10章 小樽から見たオーロラと太陽地球環境(早川尚志)

第13章 日露戦争後の樺太境界画定委員会議(醍醐龍馬)

書 名:エウェンキー語音声資料

書 名:エウェンキー語音声資料編 者:山田祥子(採録者)

叢書名:ツングース言語文化論集 / 北方言語研究

巻 数:71集 / 別冊1

出版所:富山大学人文学部

出版日:2023年3月20日

Gaston R. DEMARÉE, Yoshio TAGAMI, Patrick BEILLEVAIRE,

"William Robert Broughton’s voyage of discovery to the North Pacific and

expedition of the Strait of Tartary / Mamiya Strait,"

Okhotsk Sea and Polar Oceans Research, No.7, 2023年02月1日、1-6頁。

http://okhotsk-mombetsu.jp/okhsympo/_userdata/2023Gaston%20Demaree.pdf

佐藤正則、三代純平「複言語・複文化話者としてのサハリン残留日本人:複言語・複文化における仲介という観点から」

『言語政策』第19巻第1号、2023年03月31日、1-16頁。

https://doi.org/10.57525/jalpjournal.19.1_19_1

竹野学「翻刻:池田善長(著)『秘 昭和十八年度 樺太ニ於ケル農業技術水準並ニ其ノ発展ニ関スル調査報告書』その1」

『北海商科大学論集』第12巻第1号、2023年02月20日、69-94頁。

http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/4555

中山大将、巫靚「日清戦争と日露戦争における〈残留〉の比較史研究:台湾島とサハリン島における境界地域史」

『釧路公立大学紀要人文・自然科学研究』第35号、2023年03月19日、17-38頁。

A・I・コスタノフ(ダリア・コジェブニコワ訳)「樺太庁の史料館(公文書館)の歴史から(1945年-1947年)」

『北方人文研究』第16号、2023年03月25日、99-108頁。

http://hdl.handle.net/2115/88713

中山大将「食の〈質〉的貧困と合理性:樺太米食撤廃論から考える食の〈自由〉と食の〈正義〉」

『農業史研究』第57号、2023年03月、3-10頁。

(以下、2023年04月04日追加分)

山田祥子「〈資料紹介〉池上文庫公開シリーズ2:北海道立北方民族博物館が所蔵する池上二良氏の音声資料

(引照付きリスト)」

『北海道立北方民族博物館研究紀要』第32号、2023年3月24日、57-87頁。

山田祥子「ウイルタ語北方言テキスト:お母さんのこと」

『北海道言語文化研究』第21号、2023年3月31日、1-16頁。

https://u.muroran-it.ac.jp/hlc/2023/01.pdf

(以下、2023年05月02日追加分)

ユリア・ディン(ヴェニアミン・テン訳、中山大将監修)

「サハリン朝鮮人研究の資料と研究:露日韓英各国語の研究状況」『境界研究』第13号、

2023年03月31日、141-178頁。

https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/JapanBorderReview/no13/PDF/09.pdf

倉田有佳「戦前の樺太の「ロシアパン」:記録と追憶」『日ロ交流協会会報 日ロ交流』

第323(454)号、2022年07月01日、3頁。

是澤櫻子、細樅雄貴「石田収蔵の野帳等資料の紹介:20 世紀前半の樺太先住民族の暮らしの風景」

『国立アイヌ民族博物館研究紀要』第1号、2022年09月30日、186-120頁。

https://nam.go.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/015-koresawa-hosomomi.pdf

松山紘章「『樺太・薩哈嗹〈サガレン〉(北樺太)絵葉書アルバム帳』からみるサハリン島の景観」

『非文字資料研究センター News Letter』第48号、2022年09月30日、24-26頁。

http://hdl.handle.net/10487/00018322

田村将人「樺太アイヌに関する民族学・文化人類学上の研究史」

『国立民族学博物館調査報告』第156号、2022年11月16日、135-168頁。

http://doi.org/10.15021/00009998

中山大将「境界地域サハリン・樺太の歴史から考えるウクライナと北海道の未来」

『釧路公立大学地域研究』第31号、2022年12月24日、69-88頁。

小山内道子「戦乱のウクライナから故国日本へ避難した降旗英捷さん:サハリン史との関り」

『ボストーク』第52号、2023年01月、9-11頁。

大槻忠史、木村由美、中山大将編『樺連情報DB』京都大学東南アジア地域研究研究所、2023年04月01日。

http://app.cseas.kyoto-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000311kfpw0001KBJH

書 名:ミクロヒストリーから読む越境の動態

書 名:ミクロヒストリーから読む越境の動態編 者:王柳蘭(同志社大学)

山田孝子(京都大学名誉教授)

執筆者:中山大将(釧路公立大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載。

出版社:国際書院(出版社Webサイト)

出版日:2023年03月31日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第7章 「樺太日本人慰霊碑はなぜ建立できたのか

:日ソ戦後サハリンにおける樺太旧住民慰霊碑等建立のミクロヒストリー」(中山大将)

帝国日本と森林:近現代東アジアにおける環境保護と資源開発

帝国日本と森林:近現代東アジアにおける環境保護と資源開発編 者:中島弘二(金沢大学)

執筆者:竹本太郎(東京農工大学)

米家泰作(京都大学)

中山大将(釧路公立大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載。

出版社:勁草書房(出版社Webサイト)

出版日:2023年02月20日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第I部 帝国林業の全体像

第1章 「日本帝国の森林管理:統計資料を用いた数量的な把握から」(竹本太郎)

第2章 「土地被覆からみた日本帝国」(米家泰作)

第II部 日本帝国の植民地・支配地における森林の開発と保護

第4章 「北海道・樺太と帝国林業:排除から協力へ」(中山大将)

書 名:樺太覚書

書 名:樺太覚書著 者:工藤信彦

編 者:中山大将(釧路公立大学)

執筆者:天野尚樹(山形大学)

池田裕子(東海大学札幌キャンパス)

岩下明裕(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)

黒岩幸子(岩手県立大学)

竹野学(北海道商科大学)

中山智香子(東京外国語大学)

福元満治(石風社)

船木幹也(集団制作建築事務所)

松田晃(NTTデータ)

発行者:北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター境界研究ユニット

*本書は非売品です。ダウンロードはこちら(HUSCAP)から。

発行日:2022年08月19日

目次:

『樺太覚書』について

第1部 樺太に関する覚え書き 1998年1月9日~2003年9月15日

第2部 樺太に関する覚え書き以後 2001年3月12日~2013年8月16日

第3部 工藤信彦とその周辺

解説/工藤信彦著作一覧/編集を終えて

書 名:日本の境界:国家と人びとの相克

編 者:池 炫周 直美(北海道大学)

エドワード・ボイル(国際日本文化研究センター)

執筆者:天野尚樹(山形大学)

ジョナサン・ブル(北海道大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載。

出版社:北海道大学出版会

刊行日:2022年11月25日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第3章 「引きちぎられた」南の境界:「日本」と沖縄と奄美のあいだ(天野尚樹)

第4章 引揚を難民として考える:大日本帝国崩壊の再評価(ジョナサン・ブル)

書 名:論集 北東アジアにおける近代的空間

書 名:論集 北東アジアにおける近代的空間編 者:李暁東(島根県立大学)

李正吉(人間文化研究機構総合人間文化研究センター)

執筆者:バールィシェフ・エドワルド(筑波大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載。

出版社:明石書店(出版社Webサイト)

出版日:2022年03月31日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第21章 近代的な北東アジアの形成とロシアン・フロンティア:1920年のニコラエフスク事件とサハリン州保障占領

(バールィシェフ・エドワルド)

劉淑如「郷誼與協力:回應帝國日本的同化教育──長見義三的樺太小説〈和人教我的事〉」

『臺灣東亞文明研究學刊』第16期第2巻、2019年、155-191頁。

[http://tjeas.ciss.ntnu.edu.tw/zh-tw/journals/details/319]

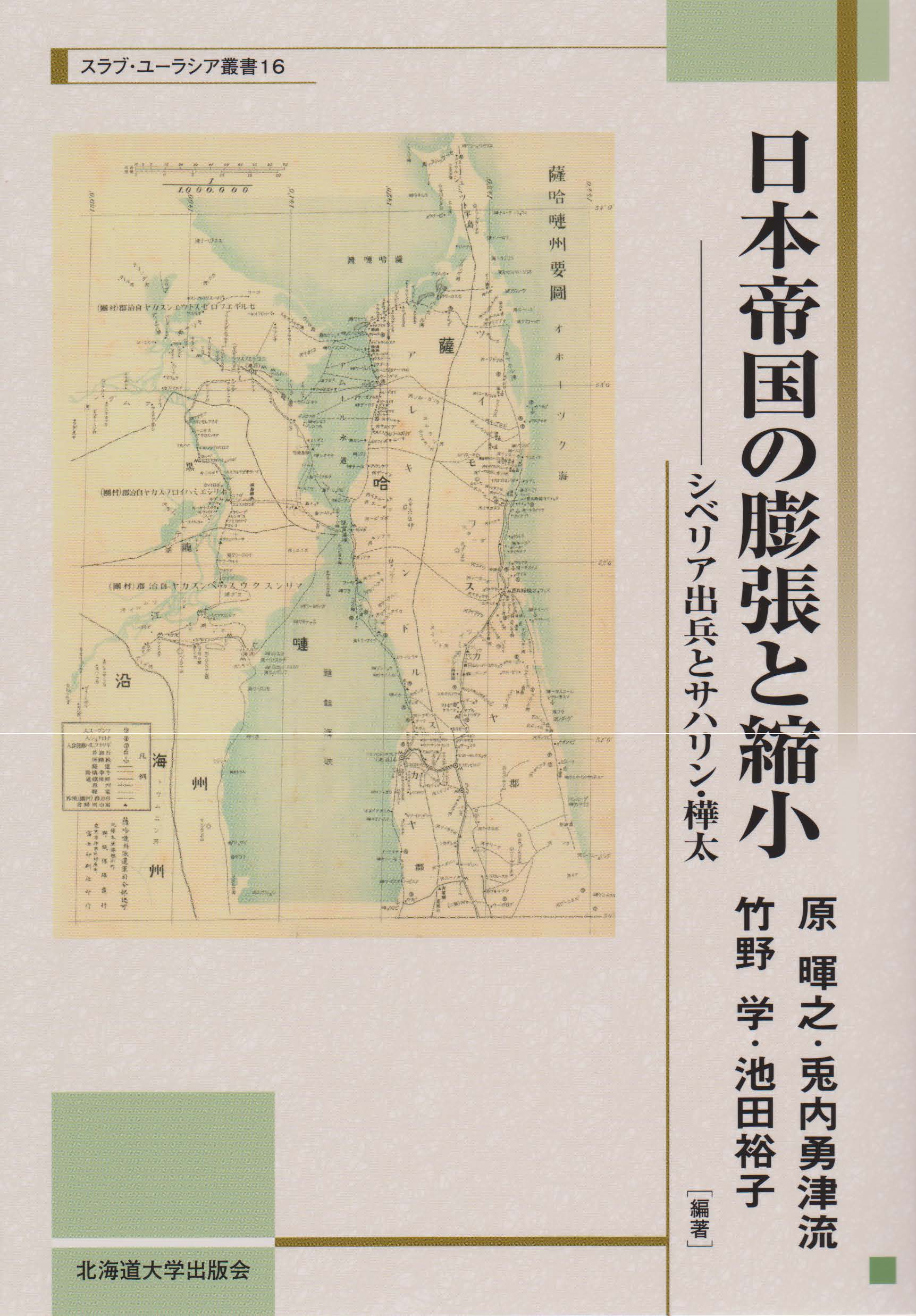

書 名:日本帝国の膨張と縮小:シベリア出兵とサハリン・樺太

書 名:日本帝国の膨張と縮小:シベリア出兵とサハリン・樺太編 者:原暉之(北海道大学名誉教授)

兎内勇津流(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)

竹野学(北海商科大学)

池田裕子(東海大学札幌キャンパス)

執筆者:エドワルド・バールィシェフ(筑波大学)

神長英輔(國學院大學)

井竿富雄(山口県立大学)

天野尚樹(山形大学)

井澗裕(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)

三木理史(奈良大学)

中山大将(釧路公立大学)

ヤロスラヴ・シュラトフ(早稲田大学)

田村将人(国立アイヌ民族博物館)

倉田有佳(ロシア極東連邦総合大学函館校)

浅野豊美(早稲田大学)

出版社:北海道大学出版会(出版社Webサイト)

出版日:2023年03月31日

書 名:日ソ戦争史の研究

書 名:日ソ戦争史の研究編 者:日ソ戦争史研究会

代表 白木沢旭児(北海道大学))

執筆者:天野尚樹(山形大学)

井澗裕(北海道大学)

黒岩幸子(岩手県立大学)

ジョナサン・ブル(北海道大学)

中山大将(釧路公立大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載。

出版社:勉誠出版(出版社Webサイト)

出版日:2023年02月15日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第4部 樺太・千島

第1章 日ソ戦争樺太戦―八方山=ハラミトーギのソ連兵(天野尚樹)

第2章 樺太国民義勇戦闘隊―国民皆兵の歪みとその余波 (井澗裕)

第3章 ソ連による占領統治下の千島社会(黒岩幸子)

第4章 戦後初期の日本における満洲引揚者像と樺太住民の引揚

(ジョナサン・ブル 訳:白木沢旭児、兎内勇津流)

第5章 日ソ戦後のサハリン残留日本人問題―ソ連地域未帰還者問題の中の樺太旧住民(中山大将)

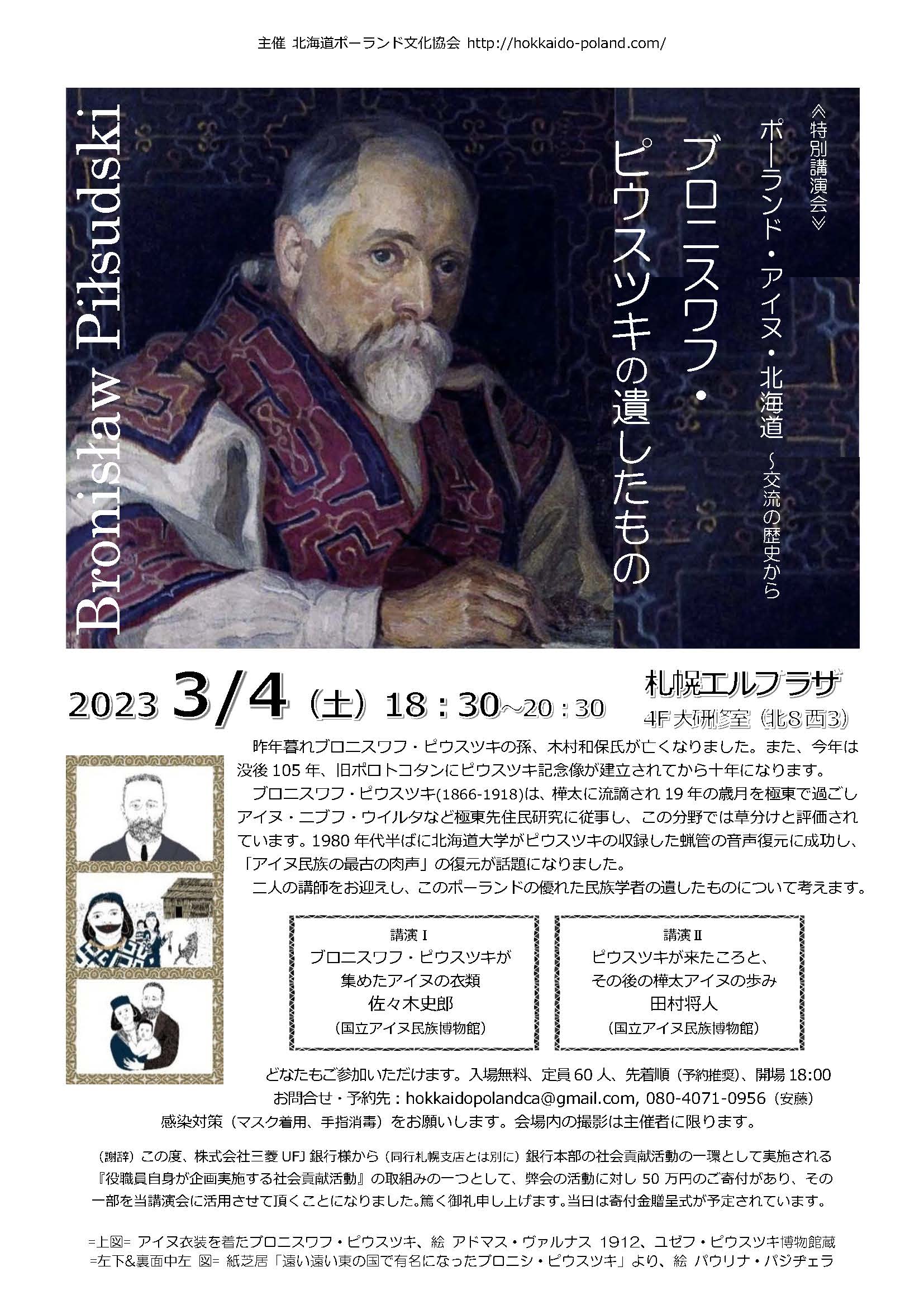

企画名:北海道ポーランド文化協会≪特別講演≫

企画名:北海道ポーランド文化協会≪特別講演≫ポーランド・アイヌ・北海道~交流の歴史から

「ブロニスワフ・ピウスツキの遺したもの」

日 時:2023年03月04日(土)18:30~20:30

場 所:札幌エルプラザ4F大研修室(札幌市北区北8条西3丁目)https://www.sl-plaza.jp/

詳 細:https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/jp/seminors/src/2022.html

*左のポスターをクリックするとポスターをPDFでダウンロードできます。

申 込:(先着順)hokkaidopolandca*gmail.com(*を@に変えてください)

主 催:北海道大学ポーランド文化協会

共 催:(広報協力)北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター・境界研究ユニット

講演 I:佐々木史郎(国立アイヌ民族博物館)「ブロニスワフ・ピウスツキが集めたアイヌの衣類」

講演II:田村将人(国立アイヌ民族博物館)「ピウスツキが来たころと、その後の樺太アイヌの歩み」

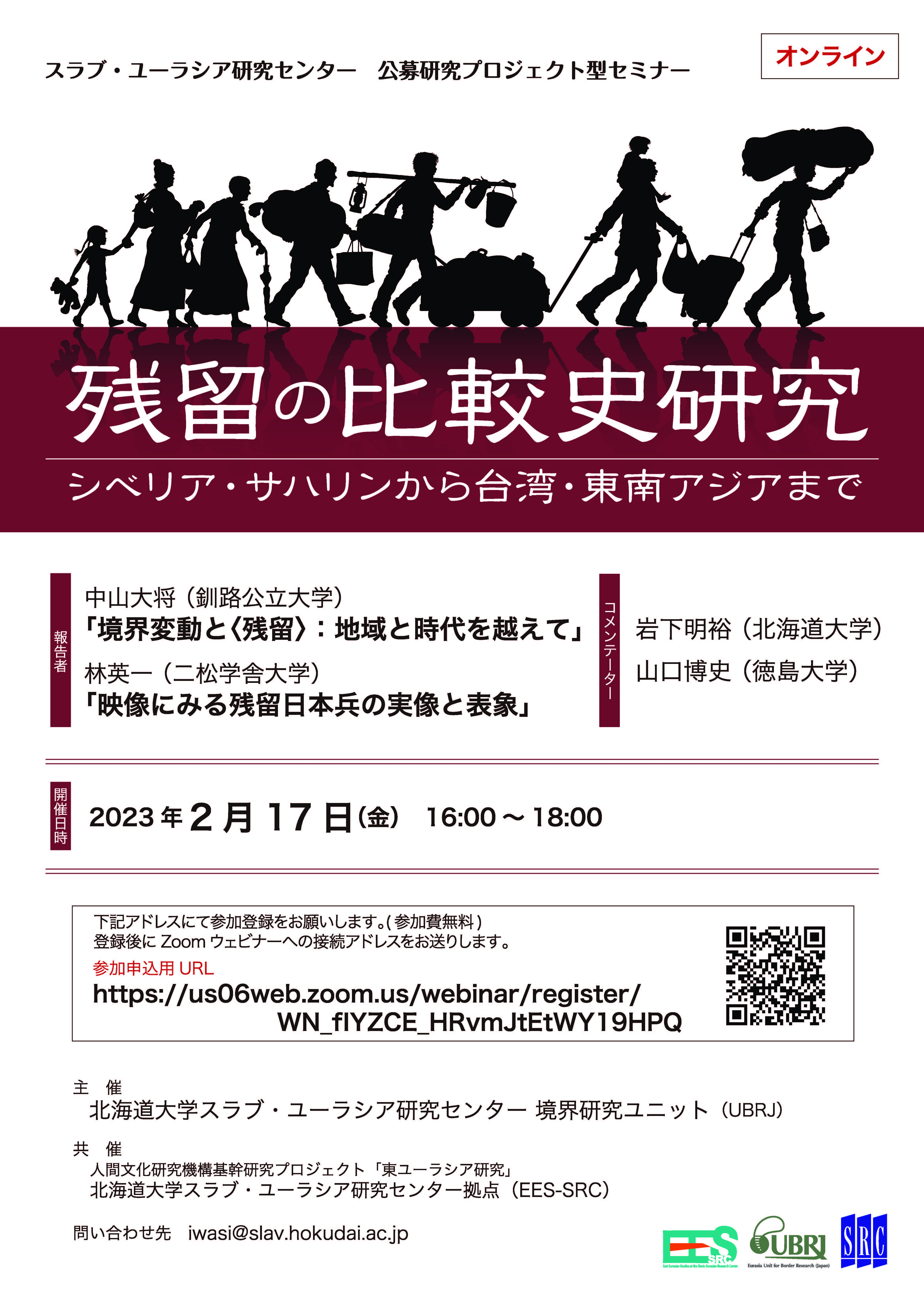

企画名:公募研究プロジェクト型セミナー

企画名:公募研究プロジェクト型セミナー「残留の比較史研究:シベリアから台湾・東南アジアまで」

日 時:2023年02月17日(金)16:00~18:00

場 所:オンライン開催

詳 細:https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/jp/seminors/src/2022.html

*左のポスターをクリックするとポスターをPDFでダウンロードできます。

申 込:申し込みフォームはこちら。

主 催:北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター境界研究ユニット(UBRJ)

共 催:人間文化研究機構基幹研究プロジェクト「東ユーラシア研究」

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター拠点

報告者:中山大将(釧路公立大学)「境界変動と<残留>:地域と時代を越えて」

報告者:林英一(二松学舎大学)「映像にみる残留日本兵の実像と表象」

コメンテーター:岩下明裕(北海道大学)

コメンテーター:山口博史(徳島大学)

鈴木仁「近代樺太における基幹産業の成立 漁業制度と開発政策の相互関係」

『日本歴史』第887号、2022年4月、37-54頁。

藤村建雄「1945年8月、ソ連軍樺太侵攻の激戦(特集 ロシアの極東侵略研究)」

『丸』75巻6号(通巻914号)、2022年6月、154-161頁

コジェブニコワ・ダリア「ソ連当局から見る南サハリンの編入とその役割」

『道歴研年報』第23号、2022年9月、1-27頁。[https://dourekiken1975.blogspot.com/]

塩出浩之「書評 加藤絢子著『帝国法制秩序と樺太先住民 植民地法における「日本国民」の定義』」

『史学雑誌』第131 編第10号、2022年10月、65-72頁。

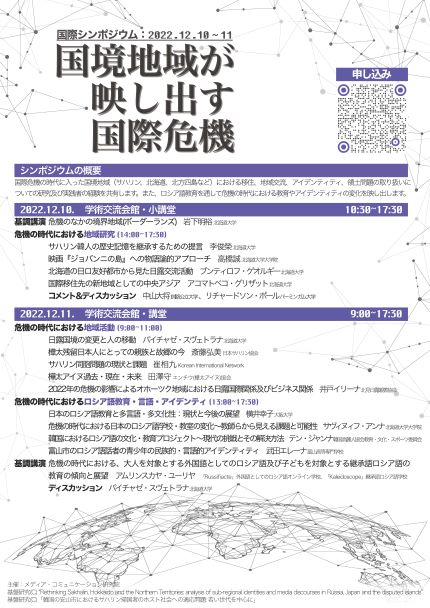

企画名:国際シンポジウム「国境地域が映し出す国際危機」

日 時:2022年12月10~11日

場 所:北海道大学学術交流会館(10日:小講堂、11日:講堂)+オンライン開催

詳 細:(左のポスター写真をクリックしてください)

申 込:申し込みフォームはこちら。

サハリン樺太史研究にかかわる報告:

10日 「サハリン韓人の歴史記憶を継承するための提言」李俊榮(北海道大学)

11日 「日露国境の変更と人の移動」パイチャゼ・スヴェトラナ(北海道大学)

「樺太残留日本人にとっての親族と故郷の今」斎藤弘美(日本サハリン協会)

「サハリン同胞問題の現状と課題」崔相九(Korean International Netw

「樺太アイヌ過去・現在・未来」田澤守(エンチウ[樺太アイヌ]協会)

中村和之「モンゴル帝国時代のサハリン島の史料に見える方位のずれについて」

『函館大学論究』第54輯第1号、2022年10月、1~14頁。[http://doi.org/10.18896/00000376]

Naoki Amano, “Sakhalin/Karafuto,”

in Oxford Research Encyclopedia of Asian History (Oxford University Press, 2016),

article published October 19, 2022

[https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277727.013.673].

著 者:M.M. ドブロトヴォールスキィ

著 者:M.M. ドブロトヴォールスキィ翻訳者:寺田吉孝(北海学園大学)

安田節彦(ロシア語通訳・翻訳者)

出版社:共同文化社(出版社のWebサイト)

出版日:2022年11月10日

出版日:2022年03月31日

書 名:Identity, Language and Education of Sakhalin Japanese and Koreans:

書 名:Identity, Language and Education of Sakhalin Japanese and Koreans:

Continual Diaspora

著 者:Svetlana Paichadze(北海道大学)

出版社:Springer Cham(出版社Webサイト)

出版日:2022年

編著者:蘭信三(大和大学)

松田利彦(国際日本文化研究センター)

李洪章(神戸学院大学)

原佑介(金沢大学)

坂部晶子(名古屋大学)

八尾祥平(東京大学)

執筆者:ニコラス・ランブレクト(大阪大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載。

出版社:みずき書林(出版社Webサイト)

出版日:2022年03月31日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

「終わりなき旅の物語としての引揚げ文学:李恢成の初期作品における「引揚性」をめぐって」

(ニコラス・ランブレクト)

書 名:アイヌ文化史辞典

書 名:アイヌ文化史辞典編 者:関根達人(弘前大学)

菊池勇夫(宮城学院女子大学名誉教授)

手塚薫(北海学園大学)

北原モコットゥナシ(北海道大学)

出版社:吉川弘文館(出版社Webサイト)

出版日:2022年06月27日

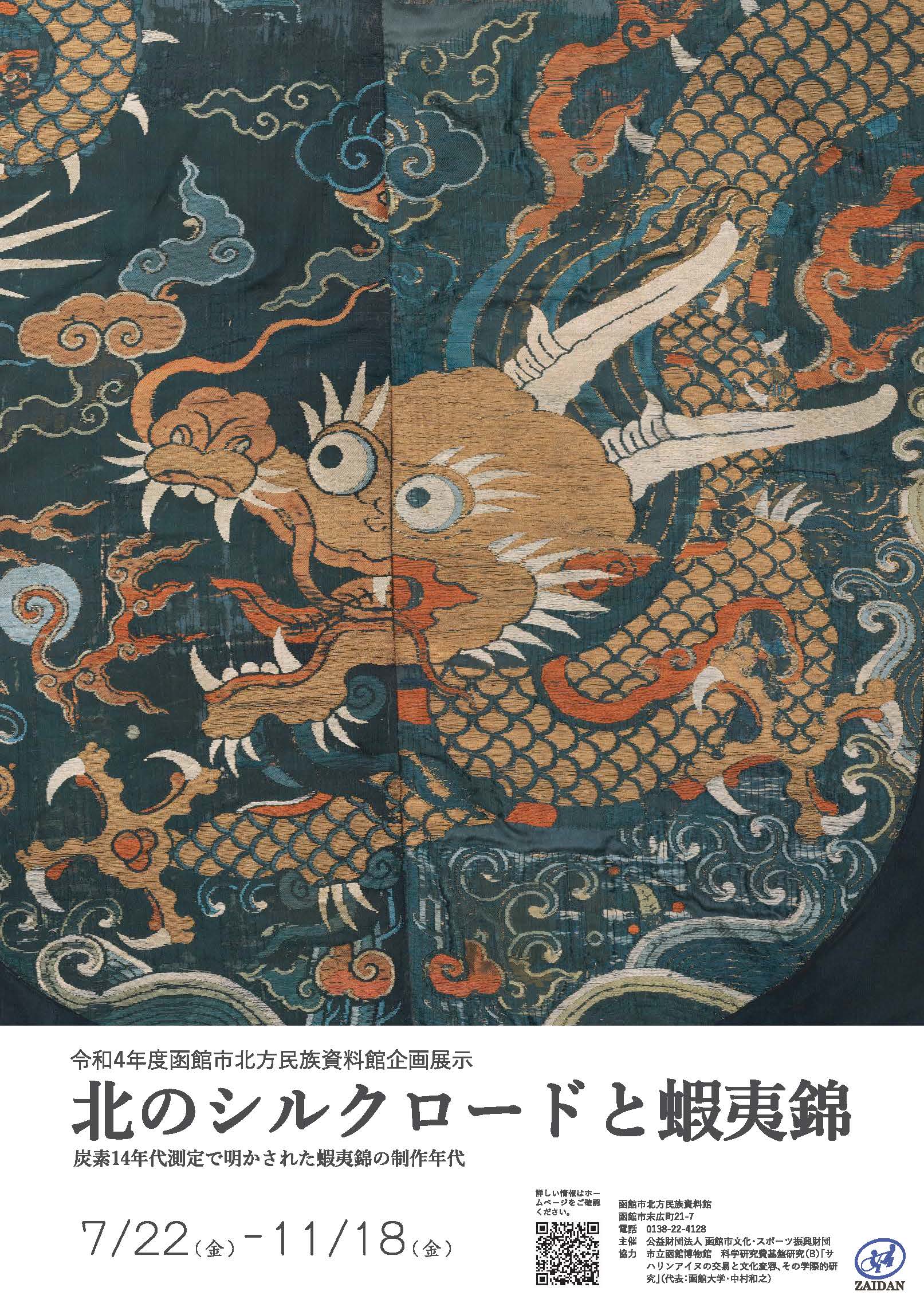

催事名:特別企画展示 北のシルクロードと蝦夷錦:炭素14年代測定で明かされた蝦夷錦の制作年代

催事名:特別企画展示 北のシルクロードと蝦夷錦:炭素14年代測定で明かされた蝦夷錦の制作年代期 間:2022年07月22日~11月18日 *9月7日は臨時休館。

場 所:函館市北方民族資料館(函館市末広町21-7)

料 金:無料 *ただし、常設展示用の入館料(一般300円、学生150円)が必要。

申 込:不要

詳 細:http://www.zaidan-hakodate.com/hoppominzoku/exhibition.html

菊地勇夫「天保後期のエトロフ場所経営と雇和人:近江屋惣兵衛店『ヱトロフ御場所請負中勘定記録』より」

『環オホーツクの環境と歴史』第5号、2022年06月30日、9-18頁。

チャールズ バーネット(兎内勇津流訳)「アメリカ大使館付武官バーネット陸軍中佐のサハリン出張報告書」

『環オホーツクの環境と歴史』第5号、2022年06月30日、71-79頁。

書 名:帝国法制秩序と樺太先住民:植民地法における「日本国民」の定義

書 名:帝国法制秩序と樺太先住民:植民地法における「日本国民」の定義著 者:加藤絢子(九州大学)

出版社:九州大学出版会(出版社Webサイト)

出版日:2022年03月31日

東俊佑「松浦武四郎『近世蝦夷人物誌』とカラフトアイヌ」『北海道博物館研究紀要』第7号、2022年3月、9-36頁。

阪口諒「アイヌ語樺太方言における数詞と計算」『北方人文研究』第15号、2022年03月25日、63-84頁。

白木澤涼子「北海道・樺太・沖縄県の地方制度から明治地方自治体制の「自治」を考察する

:「会」、法人格、議決、地方費をめぐって」『地域経済経営ネットワーク研究センター年報』第11号、

2022年3月、73-133頁。

ディン・ユリア(天野尚樹・宋恵媛 訳)「21世紀のサハリン朝鮮人:適応過程の完了」

『山形大学歴史・地理・人類学論集』第23号、2022年3月。

ラトゥィシェフ ヴラジスラフ、ドゥダレツ ガリーナ(醍醐龍馬、兎内勇津流訳)

「1869年から1870年までのサハリンとアムール地方における侍従武官長イヴァン・スコルコフの委員会」

『小樽商科大学人文研究』第143号、2022年03月18日、17-49頁。

Antonenko Viktoriia「Between Prestige and Pragmatism :

Soviet Customs Relations with Japanese Concessions in Sakhalin in the 1920s–1930s」

『北方人文研究』第15号、2022年03月25日、1-21頁。

鈴木仁「幕末期の樺太を伝えるオーラルヒストリー:新聞記者山野天海と話者瀬川太右衛門」

『北海道史研究協議会会報』第104号、2019年06月20日、8-11頁

髙木崇世芝「岡本文平の樺太周回とその作成図」『北海道史研究協議会会報』

第108号、2021年06月30日、12-25頁。

榎本洋介「黒田清隆明治3年10月建議の形成」『北海道史研究協議会会報』

第109号、2021年12月25日、29-37頁。

鈴木仁「資料で語る北海道の歴史 樺太における郷土研究と文化事業について」

『北海道史研究協議会会報』第109号、2021年12月25日、57-61頁。

編著者:上水流久彦(県立広島大学)

編著者:上水流久彦(県立広島大学)執筆者:パイチャゼ・スヴェトラナ(北海道大学)

辻原万規彦(熊本県立大学)

平井健文(京都橘大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載。

叢書名:アジア遊学 266

出版社:勉誠出版(出版社Webサイト)

出版日:2022年02月10日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

「帝国が残した国立博物館と戦後の社会」(藤野陽平、パイチャゼ・スヴェトラナ)

「帝国日本の南北に建設された製糖工場と社宅街」(辻原万規彦)

「樺太期の「産業」の遺構は何を伝えるのか」(平井健文

榎森進「「カラフト島仮規則」調印前後における幕府の「北蝦夷地」政策を巡って」

『東北文化研究所紀要』第53号、 2021年12月、17-51頁。

中村和之「『諏方大明神画詞』の「唐子」をめぐる試論」

『国際日本学』18号、 2021年2月26日、186(一)~168(十九)頁。

http://doi.org/10.15002/00023759

中村和之「アイヌの北方交易と蝦夷錦という中国製の絹織物」『東国史学』第70号、2021年4月、115~146頁。

https://doi.org/10.22912/dgsh.2021..70.115 (韓国語サイト)

https://researchmap.jp/Ezo_nishiki3/published_papers/32578482 (日本語サイト)

中村和之「モンゴル帝国と北の海の世界」

櫻井智美ほか編『アジア遊学256 元朝の歴史:モンゴル帝国期の東ユーラシア』

勉誠出版、2021年5月、239~250頁。

中村和之「13、14 世紀のアムール河下流域の寒冷化についての事例提供」

『函館大学論究』第53巻第1号、2021年10月、59-69頁。 http://doi.org/10.18896/00000365

編著者:岩下明裕

編著者:岩下明裕執筆者:井澗裕(北海道大学)

天野尚樹(山形大学)

叢書名:北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター スラブ・ユーラシア叢書 15

出版社:北海道大学出版会

出版日:2021年11月25日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第8章「四つの門と六つの要塞:海峡をめぐる日本とロシア」(井澗裕)

第9章「島を規律する:境界をめぐる地政治」(天野尚樹)

板橋政樹「1905年7月、サハリン島ヴラデイミロフカ占領戦にともなう義勇兵・住民の虐殺

:「山本大尉作業」の分析を中心に(上)」

『北海道東北史研究』第12号、2021年09月30日、21-39頁。

松山紘章「1920年代から930年代の日本植民地「樺太」の国境:西海岸安別を中心に」

『北海道東北史研究』第12号、2021年09月30日、40-65頁。

須藤浩司「1925(大正14)年皇太子裕仁の樺太巡啓いついて」

『北海道東北史研究』第12号、2021年09月30日、66-81頁。

白木沢旭児「新刊紹介 中山大将著『サハリン残留日本人と戦後日本:樺太住民の境堺地域史』」

『北海道東北史研究』第12号、2021年09月30日、128-129頁。

*詳細と同誌の購入についてはこちら(北海道出版企画センター)。

企画名:北海道経済学会2021年度大会

日 時:2021年10月16日10:30~17:00

場 所:オンライン開催

詳 細:参加・問い合わせ方法やプログラムなどはこちら(学会Webサイト:トップページ)。

サハリン樺太史研究にかかわる報告:

「1943年北海道・樺太の地方制度改正から明治地方自治体制の「自治」を考察する:

「会」、法人格、議決地方税をめぐって」

研究報告者:北海道大学大学院経済学研究院 白木澤 涼子

討論者:北海商科大学 竹野 学

*詳細は、本Webサイト「告知」で紹介しています。

梶浦篤「日露平和条約交渉の視角と死角」『e-論壇 議論百出 GFJ』2021年07月07・08日

「引分け」とは「北方四島÷2」ではない(1)http://www.gfj.jp/cgi/m-bbs/index.php?no=4518

「引分け」とは「北方四島÷2」ではない(2)http://www.gfj.jp/cgi/m-bbs/index.php?no=4519

法律・歴史・経済・信頼・時間(1)http://www.gfj.jp/cgi/m-bbs/index.php?no=4520

法律・歴史・経済・信頼・時間(2)http://www.gfj.jp/cgi/m-bbs/index.php?no=4522

北方領土問題とソ連崩壊(1)http://www.gfj.jp/cgi/m-bbs/index.php?no=4521

北方領土問題とソ連崩壊(2) http://www.gfj.jp/cgi/m-bbs/index.php?no=4523

梶原洋「サハリン発見「アイヌ鎧」の年代について」

『東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館年報』第 12号、2021年6月23日、43-50頁。

http://id.nii.ac.jp/1330/00000791/

鈴木仁「日本領時代の樺太におけるキリスト教の形成」

『キリスト教史学会』第75集、2021年7月25日、93-108頁。(研究ノート)

「絵葉書からみるアジア 樺太/サハリン」(京都大学貴重資料デジタルアーカイブ):

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/collection/asia-pc/sk

*「絵葉書からみるアジア」全体の解説:https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/collection/asia-pc

*京都大学図書館機構による上記についての紹介:https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1389066

池田裕子「樺太のマイノリティはどう生きたのか」

『歴史評論』第857号、2021年9月1日、30-41頁。

(特集 帝国日本の植民地教育:被支配民族教育を中心に)

鈴木仁「樺太庁による文化政策の展開 : 棟居俊一長官と樺太文化振興会」

『北方人文研究』第14号、2021年3月25日、19-38頁。

http://hdl.handle.net/2115/80879

阪口諒「『アイヌ語ロシア語辞典』のアイヌ語話者に関する情報」

『北方人文研究』第14号、2021年3月25日、43-55頁

https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/109483/

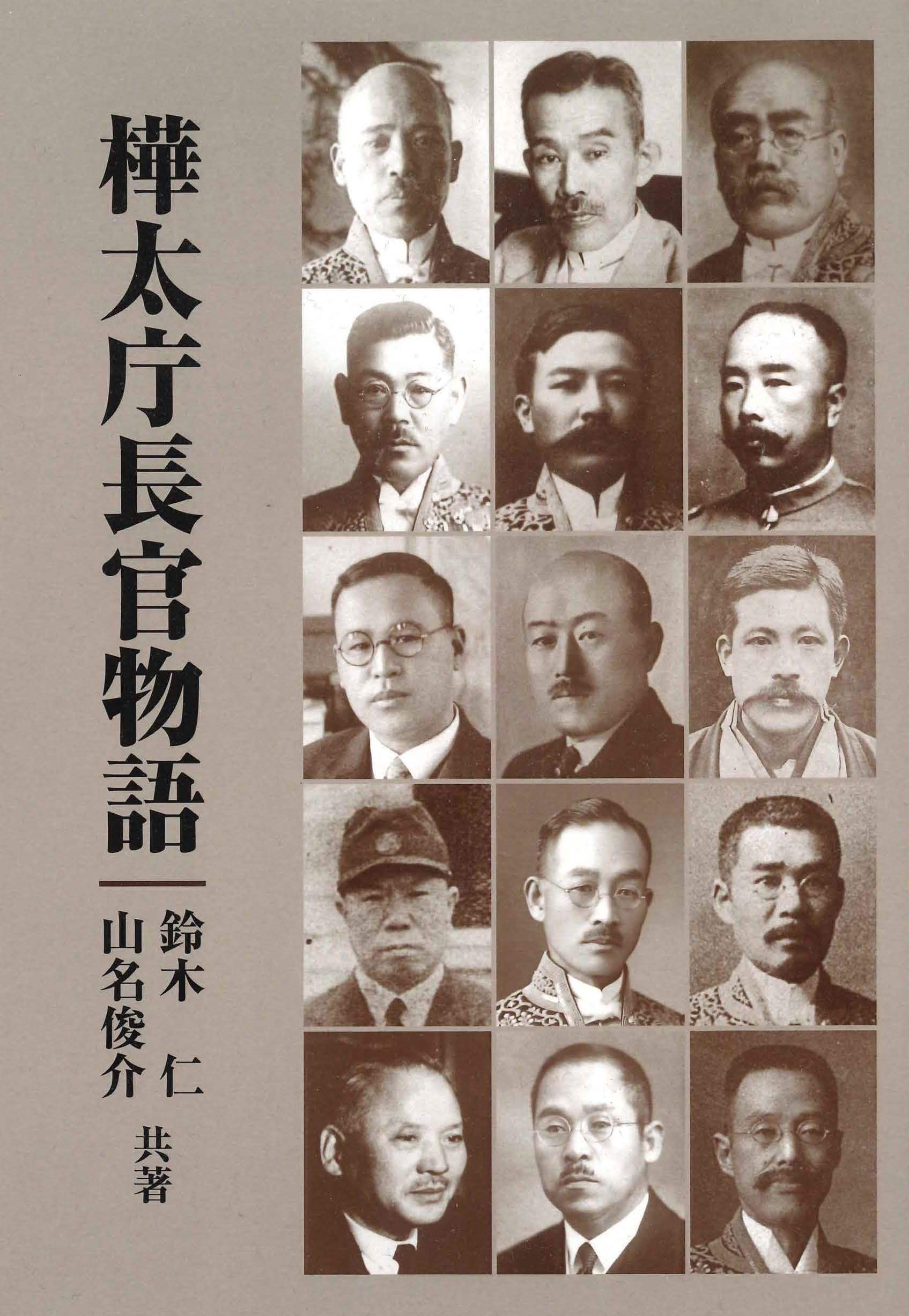

著者:鈴木仁、山名俊介(全国樺太連盟)

出版所:全国樺太連盟

出版日:2021年03月31日

小林善帆「樺太といけ花・茶の湯・礼儀作法:高等女学校、博覧会、『樺太日日新聞』を通して」

『いけ花文化研究』(国際いけ花学会)第8号、2020年12月01日、1-33頁。

*本文はこちら(PDF: 2.3MB)から閲覧できます。

辻原万規彦、角哲「昭和17年の火災以前の樺太庁本庁庁舎と火災後に計画された新庁舎:

北海道立文書館所蔵の樺太庁文書を用いて」『日本建築学会計画系論文集』第86巻第785号、2021年

https://doi.org/10.3130/aija.86.1998

岡本智周(早稲田大学)『移民研究年報』第27号、2021年06月15日、73頁 掲載

ジョナサン・ブル、中山大将「インタビュー 中山大将『サハリン残留日本人と戦後日本』」

ブック・ラウンジ・アカデミアWebサイト、2021年4月14日公開

https://www.bookloungeacademia.com/54/

*上記サイト内の「配信プラットフォーム」からご希望の配信サービス(YouTubeなど)をクリックすると

動画(音声のみ)が再生されます。

天野尚樹(山形大学)『神奈川大学評論』第97号、2021年03月31日、123頁 掲載

編著者:Akihiro Ogawa, Philip Seaton

編著者:Akihiro Ogawa, Philip Seaton 執筆者:Svetlana Paichadze(スヴェトラナ パイチャゼ、北海道大学)

Mooam Hyun(玄武岩、北海道大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載

出版社:Routledge (出版社のWebサイト)

出版日:2020年03月31日

編著者:曽士才、王維

編著者:曽士才、王維執筆者:小川正樹(函館ラ・サール中学校・高等学校)

*サハリン樺太史関係のみ記載

出版社:明石書店(https://www.akashi.co.jp/book/b508999.html)

出版日:2020年04月15日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

「海峡をはさむ華僑社会の活動の軌跡:北海道と南樺太、そして青森、秋田、岩手」(小川正樹)

著 者:相原秀起(北海道新聞)

出版社:北海道大学出版会(出版社による紹介ページ)

出版日:2020年4月24日

著 者:アナトーリー・グートマン(ジャーナリスト)

著 者:アナトーリー・グートマン(ジャーナリスト)翻訳者:長勢了治(シベリア抑留研究者)

出版社:勉誠出版(出版社による紹介ページ)

出版日:2020年4月10日

『北方人文研究』第13号、2020年、3月25日

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/77237

中山大将「サハリン樺太史研究会10周年シンポジウム「世界におけるサハリン樺太史研究」」59-60頁。

東俊佑「日本における前近代サハリン・樺太史研究の動向:1264-1867」61-97頁。

竹野学「日本における近代サハリン・樺太史研究の動向その1:政治・外交・軍事・経済」99-119頁。

池田裕子「日本における近代サハリン・樺太史研究の動向その2:社会・文化」121-137頁。

ディン ユリア「ポストソ連期ロシアにおけるサハリンおよびクリルの主要な歴史研究」139-143頁。

韓恵仁「韓国におけるサハリン関連研究状況と関連史料について」145-158頁。

ブル ジョナサン「近年の英語圏のサハリン/樺太史研究」159-163頁。

中山大将「中国語圏におけるサハリン樺太史研究:庫頁島中国固有領土論・山丹貿易・日本帝国植民地」

165-170頁。

中山大将「サハリン/樺太史研究DB(データベース)について:個人作成資料目録の統合と活用」171-173頁。

Naoki Amano, "Karafuto as a Border Island of the Empire of Japan: In Comparison with Okinawa,

" Eurasia Border Review, 10(1), 2019, pp.3-19.

DOI: 10.14943/ebr.10.1.3

URL: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/eurasia_border_review/Vol101/V10N1_02-Amano.pdfl

池田裕子「樺太庁豊原高等女学校の修学旅行:1940年の「聖地参拝」を中心に」

『東海大学国際文化学部紀要』第12号、2019年、31-47頁。

坂本紀子・根崎美穂「樺太師範学校における教育」

『北海道教育大学紀要 教育科学編』第70巻1号、2019年8月、1-14頁。

http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/handle/123456789/10533

倉田有佳「「謎解き」初代駐日ロシア領事ゴシケーヴィチ」

『日ロ交流』第296号(通刊426号)、2020年1月1日、7頁。

竹内孝、中村和之、氏江敏文、鈴木邦輝「名寄市北国博物館所蔵の「南貝塚式土器」の胎土中の砂粒の化学分析」

『名寄市北国博物館 北国研究集録』第17号、2020年3月31日、11-18頁。

https://researchmap.jp/Ezo_nishiki3/published_papers/24567123

中山大将「日ソ戦後の在南サハリン中華民国人の帰国:境界変動による樺太華僑の不本意な移動」

『境界研究』第10号、2020年3月31日、45-69頁。

http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/JapanBorderReview/no10/PDF/03.pdf

著 者:みなとさがんプロジェクト実行委員会『北の海へ』編集会議

著 者:みなとさがんプロジェクト実行委員会『北の海へ』編集会議監 修:神長英輔(新潟国際情報大学)

出版社:新潟日報事業社(http://nnj-book.jp/shopdetail/000000000708/)

出版日:2019年07月21日

編 者:友田昌宏

編 者:友田昌宏執筆者:山添博史(防衛研究所)

*サハリン樺太史関係のみ記載

出版社:吉川弘文館(http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b432200.html)

出版日:2019年02月15日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

「ユーラシア帝国ロシアの境界問題と幕末日本」(山添博史)

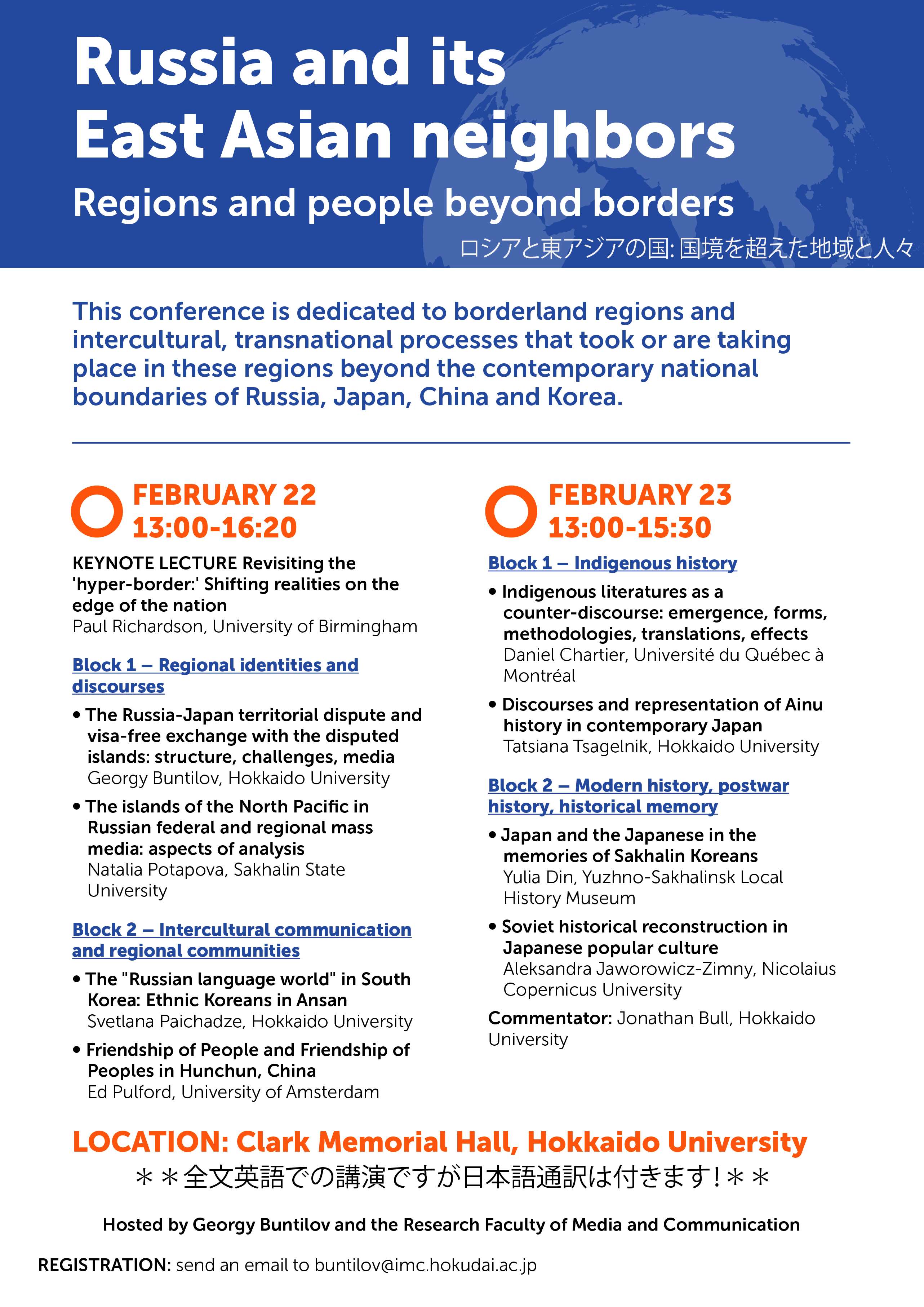

企画名:ロシアと東アジアの国

企画名:ロシアと東アジアの国日 時:2020年2月22日13:00~16:20

2020年2月23日13:00~15:30

場 所:北海道大学クラーク会館

主 催:ゲオルギー・ブンティロフ、北海大学メディア・コミュニケーション研究院

言 語:英語(日本語通訳有り)

詳 細:ポスターはこちら(PDF:748KB)

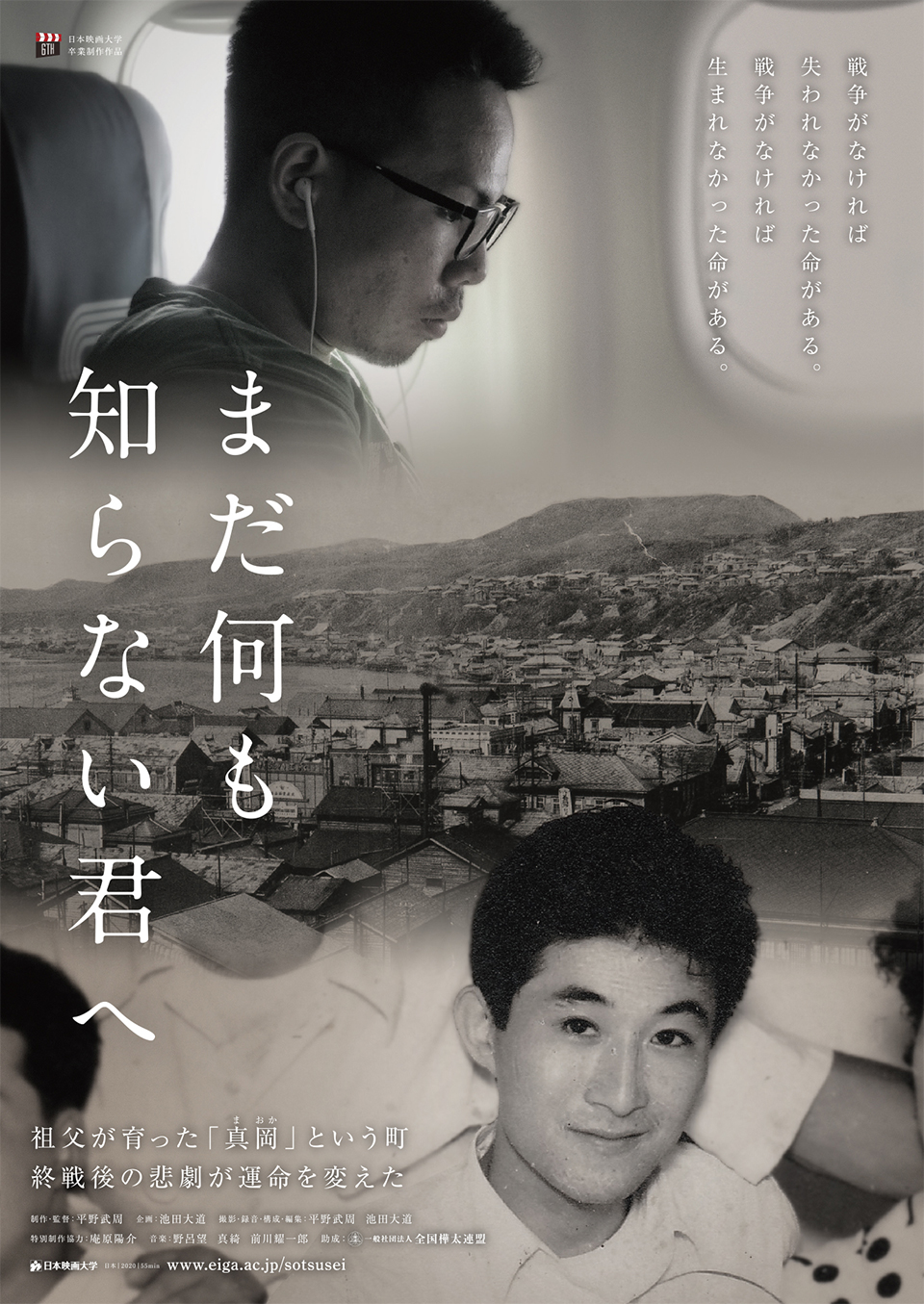

題 名:まだ何も知らない君へ

題 名:まだ何も知らない君へ制作・監督:平野武周

企画:池田大道

撮影・録音・構成・編集:平野武周、池田大道

特別制作協力:庵原陽介

音楽:野呂望、真綺、前川耀一郎

上映日:2020年2月9日

会 場:AEON CINEMA 新百合ヶ丘

*詳しい情報は、上映会公式Webサイトからご確認ください。

*本研究会および会員も「協力」に名を連ねております。

.png) 編 者:長塚英雄責任編集

編 者:長塚英雄責任編集執筆者:児島宏子(エッセイスト)

*サハリン樺太史関係のみ記載

叢書名:ドラマチック・ロシア in Japan V

企 画:ロシアン・アーツ

出版社:生活ジャーナル

出版日:2019年12月10日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

「小熊秀雄(1901-1940) 小熊秀雄とロシア・サハリン、トマリ・泊居」(児島宏子)

著 者:太田満(共栄大学)

出版社:明石書店(Webサイト)

出版日:2019年10月25日

中山大将「境界地域史研究資料統合活用計画:研究者個々人が作成した未公開の資料目録の活用に向けて」

『近現代東北アジア地域史研究会 NEWS LETTER』第31号、2019年12月14日、127-130頁。

著 者:沢田和彦(埼玉大学名誉教授)

出版社:成文社(Webサイト)

出版日:2019年12月24日

編 者:蘭信三、川喜田敦子、松浦雄介編

編 者:蘭信三、川喜田敦子、松浦雄介編執筆者:中山大将(釧路公立大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載

出版社:名古屋大学出版会(Webサイト)

出版日:2019年12月10日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第12章「残留の比較史:日ソ戦後のサハリンと満洲」(中山大将)

著 者:中山大将(釧路公立大学)

著 者:中山大将(釧路公立大学)叢書名:歴史総合パートナーズ(第10巻)

出版社:清水書院(Webサイト)

出版日:2019年12月9日

書 名:Россия и страны АТР:

書 名:Россия и страны АТР: миграционные процессы и проблемы межкультурной коммуникации.

Азия в России

(和訳:ロシアとアジア太平洋諸国:

移住プロセスと異文化コミュニケーションに関する諸課題 ロシアの中のアジア)

編 者:S. パイチャゼ(С.С. Пайчадзе)、I. ヴァルドマン(И. А. Вальдмана)

発行地:ノヴォシビルスク(Новосибирск)

発行所:Изд-во НГТУ

発行日:2019年01月29日

*目次和訳等は、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院Webサイト(こちら)を参照。

(2019年11月11日発信)

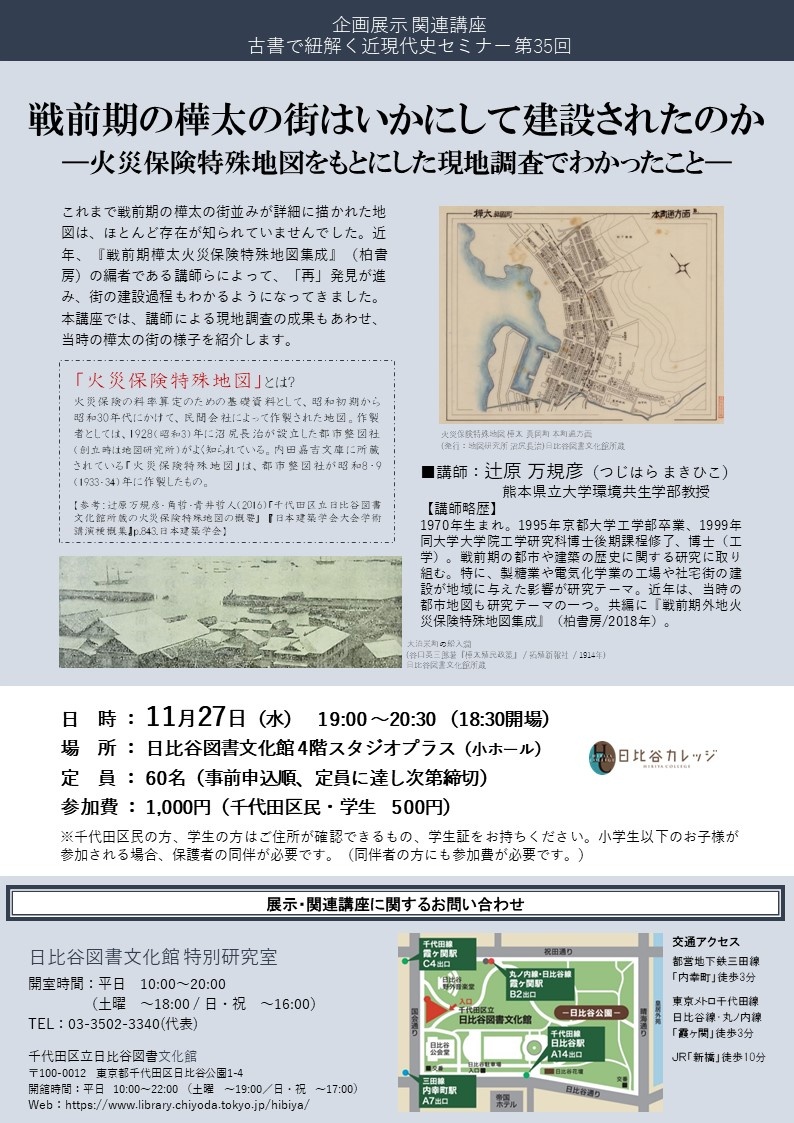

企画名:古書で紐解く近現代史セミナー第35回

企画名:古書で紐解く近現代史セミナー第35回戦前期の樺太の街はいかにして建設されたのか:

火災保険特殊地図をもとにした現地調査でわかったこと

日 時:2019年11月27日 19:00~20:30(開場18:30)

会 場:日比谷図書文化館

講演者:辻原万規彦(熊本県立大学環境共生学部)

その他:要事前申し込み・先着定員制、参加費1,000円

問合せ:日比谷図書文化館 03-3502-3340

詳 細:https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/information/20191127-33_2/

編 者:三谷博、張翔、朴薫

編 者:三谷博、張翔、朴薫執筆者:黄 善翌(国民大学校)

中山大将(釧路公立大学)

*サハリン樺太史関係のみ記載

発行所:東京大学出版会(HPはこちら)

発行日:2019年08月28日

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第一七章 東アジアの戦後処理:韓人帰還問題を中心に(1945-46年) (黄善翌著、辻大和訳)

第一八章 帝国解体の後:旧樺太住民の複数の戦後 (中山大将)

倉田有佳「樺太残留ロシア人との関りから考える明治末年の東京の「ロシアパン」ブーム」

『パン文化研究』第2号、2019年7月 、 51-65頁。

醍醐龍馬「戊辰戦争期日露関係と樺太:雑居地をめぐる植民競争」

『東アジア近代史』第23号、2019年6月30日、26-45頁。

池田裕子「樺太の小学校における労作教育実践:郷土教育運動との関連に注目して」

『東海大学国際文化学部紀要』第11号、2019年3月。

副 題:北海道と殖民地台湾・樺太との行財政的関係を軸として(1895~1914)

副 題:北海道と殖民地台湾・樺太との行財政的関係を軸として(1895~1914)著 者:楊素霞

発行所:政大出版社(HPはこちら)

発行日:2019年03月

鈴木仁「樺太郷土会の活動とその影響 : 新聞・雑誌による郷土研究の取り組み」

『北方人文研究』第12号、2019年3月25日、19-47頁。(閲覧はこちらから)

阪口諒「山本多助筆録アイヌ語樺太方言テキスト(1) : 「カラフト・ウベベケレ(オプケ ネワ イコロ ウペペケレ)」

『北方人文研究』第12号、2019年3月25日、111-121頁。(閲覧はこちらから)

ブル ジョナサン(白木沢 旭児訳)「樺太引揚と函館引揚援護局の役割 1945-50」

『北方人文研究』第12号、2019年3月25日、123-143頁。(閲覧はこちらから)

ヴィシネフスキー ニコライ V(小山内道子)「「知取協定」と樺太における戦争の終結」

『北方人文研究』第12号、2019年3月25日、145-154頁。(閲覧はこちらから)

小田寛貴・中村和之「加速器質量分析法による蝦夷錦の放射性炭素年代測定

:「北東アジアのシルクロード」の起源を求めて」

『考古学と自然科学』第75号、2018年2月15日、41-58頁。

中村和之「骨嵬に王はいたか?」『人文論究』第88号、2019年3月、一一~一四頁。

著 者:中山大将

著 者:中山大将叢書名:アジア環太平洋研究叢書

発行所:国際書院(HPはこちら。目次、著者紹介、まえがき、索引を閲覧できます)

発行日:2019年02月29日

大藤寛之「樺太の土工部屋についての一考察」『道歴年報』第19号、2018年9月、32-41頁。

T・G・ミロマーノフ(岡田和也訳)「〔講演録〕A・P・チェーホフとサハリーン」

『北方博物館交流』第30号、2018年3月、4-12頁。

出村文理「樺太(サハリン)関係文献と私」『北方博物館交流』第30号、2018年3月、36-37頁。

企画名:後藤悠樹ミニ写真展「サハリンを見つめて」

&写真文集『サハリンを忘れない』刊行記念トーク

期 間:ミニ写真展 2018年11月29~12月2日

記念トーク 2018年11月29日16:00~18:00

会 場:北海道大学総合博物館

トーク:後藤悠樹(写真家)

ディン・ユリア(サハリン州郷土博物館)

韓恵仁(成均館大学校)

主催:北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院

「メディアと観光スポットにおける植民地時代、戦争・平和のイメージ:

「地域」と「国家」の記憶格差の考察」(中国、台湾、サハリン、日本、韓国、ベトナムを事例に)」

文庫名:光人社NF文庫

発行者:潮書房光人社(HPはこちら)

発行日:2018年11月21日

講演者:中山大将

公開者:KYOTO-U OPEN COURSEWARE(京都大学オープンコースウェア)

公開日:2018年10月30日

U R L:https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/152/videos/20180112

集会名:NPO法人ロシア極東研 / サハリン・樺太史研究会 11月共催研究会

集会名:NPO法人ロシア極東研 / サハリン・樺太史研究会 11月共催研究会日 時:2018年11月21日(水)18:00~20:30

会 場:北海道大学学術交流会館第4会議室 (公共交通機関をご利用ください)

定 員:40名(申し込み不要。直接会場にお越し下さい)

参加費:学生及び共催団体会員は無料、一般市民500円

講 師:板橋政樹 (日本ユーラシア協会会員)

講 題:1905年7月、サハリン島ヴラディミロフカ占領と義勇兵・住民の虐殺

:「山本大尉作業」の分析を中心に

企 画: NPO法人ロシア極東研

共 催: NPO法人ロシア極東研 / サハリン・樺太史研究会

問合先:極東研事務局 佐々木洋 (詳細は下記のポスターよりご確認ください)

*ポスターはこちら(PDF:229KB)。懇親会の情報もこちらに掲載されています。

日 時:2018年10月14日(日)

会 場:首都大学東京南大沢キャンパス1号館

参加費:会員無料、非会員500円、事前申込み不要

プログラム(サハリン樺太史関係のみ)

*大会自体は前日(10月13日)から開催されています。

13:30~16:00 共通論題B「明治維新とロシア」(110教室)

山添博史「幕末維新期におけるロシアの東アジア外交」

麓慎一「明治維新とサハリン島問題」

竹中浩「明治維新と大改革:日露比較近代化論の現在(仮)」

コメンテータ:左近幸村

司会:生田美智

*ロシア史研究会大会Webサイトはこちら。

![]() 翻訳 北サハリンから脱出したペトロフスキー一家 (2018年9月27日発信)

翻訳 北サハリンから脱出したペトロフスキー一家 (2018年9月27日発信)

グリゴーリィ・スメカーロフ(小山内道子構成・翻訳)

「1925年北サハリンから脱出したペトロフスキー一家の軌跡:少年時代の思い出と第2次世界大戦で日本軍の捕虜になって」『函館日ロ交流史研究会 会報』第39号、2018年6月30日

![]() 論文 台湾と樺太の農業試験研究機関の比較研究 (2018年8月3日発信)

論文 台湾と樺太の農業試験研究機関の比較研究 (2018年8月3日発信)

中山大将「台湾と樺太における日本帝国外地農業試験研究機関の比較研究」

『日本台湾学会報』第20号、2018年7月31日、45-66頁。

![]() 出版 戦前期樺太火災保険特殊地図集成

出版 戦前期樺太火災保険特殊地図集成

編 集:辻原万規彦、角哲

編 集:辻原万規彦、角哲

解 説:辻原万規彦、角哲

書 名:戦前期樺太火災保険特殊地図集成:付・樺太庁発行市街図・旧版海図ほか

叢書名:戦前期外地火災保険特殊地図集成

発 行:柏書房(出版社のHPはこちら)

発行日:2018年6月25日

付 録:辻原万規彦、角哲「別冊解題」

*画像は書影ではなく、パンフレットです。

![]() 論文 『北海道・東北史研究』第11号 3篇 (2018年7月18日発信)

論文 『北海道・東北史研究』第11号 3篇 (2018年7月18日発信)

坂本弘毅「安政4年の佐倉藩蝦夷地調査と奥蝦夷地の実態」

『北海道・東北史研究』第11号、2018年6月30日、34-54頁。

中山大将「樺太のエスニック・マイノリティと農林資源:日本領サハリン島南部多数エスニック社会の農業社会史研究」

『北海道・東北史研究』第11号、2018年6月30日、77-90頁。

中山大将、竹野学、木村由美、ブル ジョナサン、パイチャゼ スヴェトラナ

「サハリン樺太史研究会第41回例会 樺太の〈戦後〉史研究の到達点と課題」

『北海道・東北史研究』第11号、2018年6月30日、108-119頁。

*同誌の取り扱いについてはこちら(北海道出版企画センター)。

![]() データベース 「サハリン/樺太史研究DB」 (2018年7月3日発信)

データベース 「サハリン/樺太史研究DB」 (2018年7月3日発信)

サハリン/樺太史研究DB(境界地域史研究資料統合活用計画)

<第1期公開:2018年7月2日 一般公開>

・樺太地理情報DB

http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000311karafutoMAP2

・樺太日日新聞DB農業編

http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000311kbnc1001AGRI

・樺太日日新聞DBアイヌ犬橇編

http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000311kbnc1002SLED

・樺太日日新聞DB漁業編

http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000311kbnc1003FISH

・樺太日日新聞DB観光編

http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000311kbnc1004SIGH

・樺太日日新聞DB中川小十郎巡視編

http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000311kbnc1005NKGW

![]() 論文 「1920年代後半におけるソ連の北サハリン政策」(2018年6月27日発信)

論文 「1920年代後半におけるソ連の北サハリン政策」(2018年6月27日発信)

藤本健太朗「1920年代後半におけるソ連の北サハリン政策: トラスト・サハリンネフチの設立と利権供与」

『ロシア史研究』第101号、2018年4月、3-20頁。

![]() 札幌 7/15 「日本帝国の崩壊とソ連による占領」 (2018年7月15日発信)

札幌 7/15 「日本帝国の崩壊とソ連による占領」 (2018年7月15日発信)

参加費:会員・非会員とも無料

プログラム(サハリン樺太史研究関係部分のみ)

*午前中の自由論題報告等については省略。

13:45-18:00 共通論題:日本帝国の崩壊とソ連による占領

司会:細谷亨(立命館大学)、清水美里(明治学院大学国際平和研究所)

13:45-13:50 「代表理事挨拶」飯塚靖(下関市立大学)

13:50-14:00 「論題提起」白木沢旭児(北海道大学)

14:00-14:30 「樺太における終戦・引揚げと北海道」竹野学(北海商科大学)

14:30-15:00 「ロシア・ソ連の史料・文献に見るソ連の南サハリン統治(1945~1950)」

兎内勇津流(北海道大学)

15:00-15:30 「朝鮮北部におけるソ連進駐:日本窒素肥料(興南)の事例を中心に」

内藤隆夫(東京経済大学)

15:30-16:00 「日本とモンゴル:ノモンハン、解放戦争と戦後」荒井幸康

16:00-16:10 休憩

16:10-16:25 コメント:浅野豊美(早稲田大学)

16:25-16:40 コメント:加藤聖文(国文学研究資料館)

16:40-18:00 質疑応答

18:30~ 懇親会 北海学園会館1階 G’ caFe(北海学園生協食堂)にて開催

*研究会のHPはこちら。

*大会プログラムと共通論題主旨はこちら(PDF:444KB)。

出村文理(解説)、垣内あと(翻訳)、菊池俊彦、野村崇(監修)「プロコフィエフ、M.M.著『南樺太・千島列島の日本人研究者 履歴と業績』:ロシア人学者の論評」『鳥居龍蔵研究』第4号、2018月3月26日

*鳥居龍蔵関連部分の抄訳

大熊智之『移民研究年報』第24号、2018年6月30日

醍醐龍馬「外務卿副島種臣と日露領土交渉:樺太千島交換条約への道筋」『国際政治』第191号、2018年3月

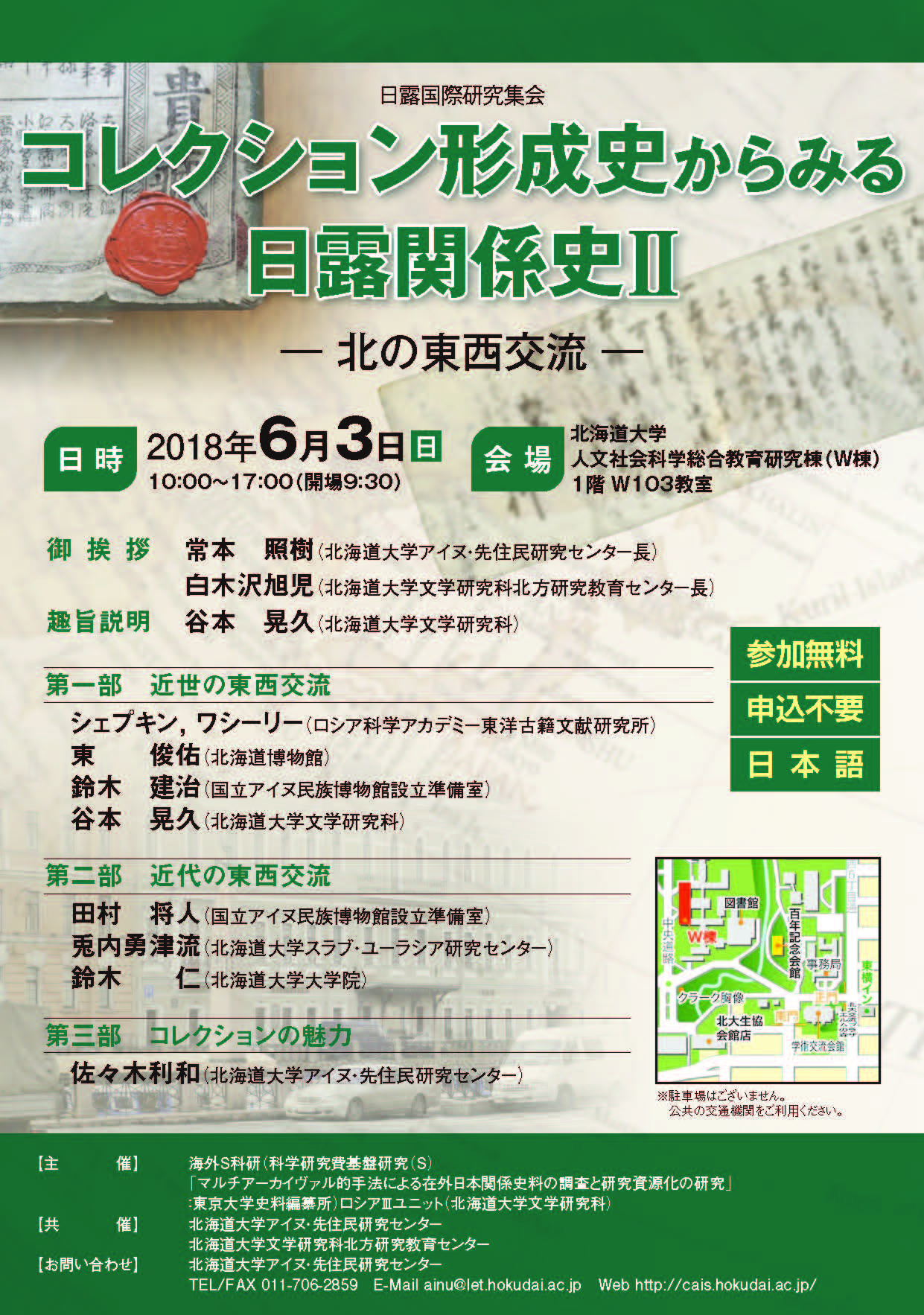

集会名:日露国際研究集会「コレクション形成史からみる日露関係史Ⅱ:北の東西交流」

集会名:日露国際研究集会「コレクション形成史からみる日露関係史Ⅱ:北の東西交流」登壇者:常本 照樹(北海道大学アイヌ・先住民研究センター長)

白木沢 旭児(北海道大学文学研究科北方研究教育センター長)

シェプキン,ワシーリー(ロシア科学アカデミー東洋古籍文献研究所)

東 俊佑(北海道博物館)

鈴木 建治(国立アイヌ民族博物館設立準備室)

田村 将人(国立アイヌ民族博物館設立準備室)

兎内 勇津流(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)

鈴木 仁(北海道大学大学院)

佐々木 利和(北海道大学アイヌ・先住民研究センター)

日 時:2018年6月3日(日)10:00~17:00

会 場:北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟(W棟) 1階 W103教室

主 催:海外S科研(科学研究費基盤研究(S)

「マルチアーカイヴァル的手法による在外日本関係史料の調査と研究資源化の研究」

:東京大学史料編纂所)ロシアⅢユニット(北海道大学文学研究科)

共 催:北海道大学アイヌ・先住民研究センター

北海道大学文学研究科北方研究教育センター

Jonathan Bull, "Karafuto Repatriates and the Work of the Hakodate Regional Repatriation Centre,

1945–50," Journal of Contemporary History, Vol.53, May 15, 2018

*雑誌のHPはこちらです。

池田裕子「樺太における女子教育(1):私立大泊女学校の樺太庁移管を中心に」

『東海大学国際文化学部紀要』第10号、2017年

木村由美「樺太深海村からの引揚げ:『引揚者在外事実調査票』による分析」

『北方人文研究』第11号、2018年3月31日

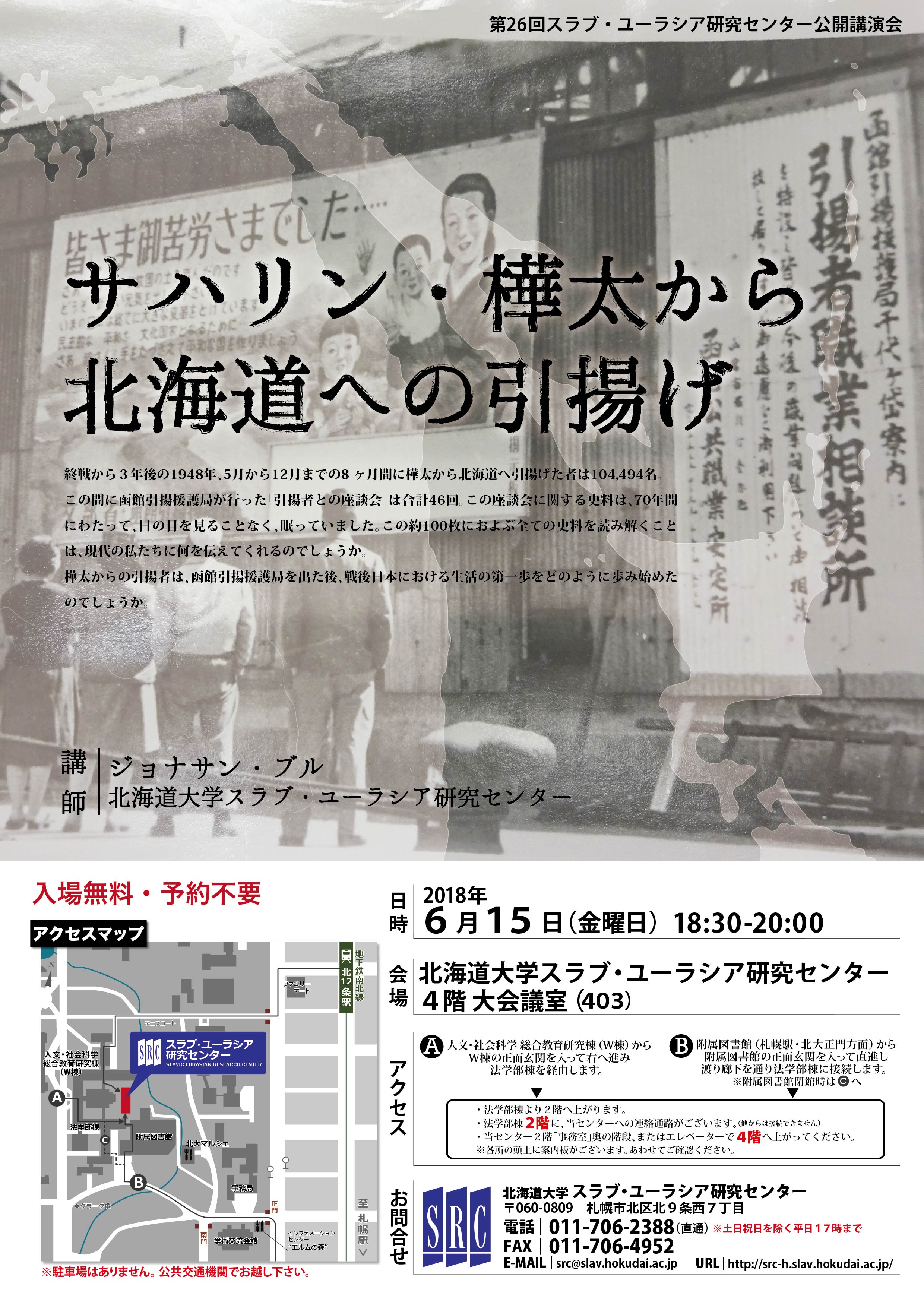

講演会:第26回スラブ・ユーラシア研究センター公開講演会

講演会:第26回スラブ・ユーラシア研究センター公開講演会演 題:サハリン・樺太から北海道への引揚げ

講 師:ジョナサン・ブル(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)

日 時:2018年6月15日(金)18:30~20:00

会 場:北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター大会議室(403)

東俊佑「「土人給料勘定」のしくみ(I):北蝦夷地ウショロ場所経営帳簿『北蝦夷地用』の分析」

『北海道博物館研究紀要』第3号、2018年

会田理人「全道樺太実業野球大会」『北海道博物館研究紀要』第3号、2018年

*掲載誌についてはこちらをご覧ください。

田村将人「先住民族政策に関する樺太庁文書」『北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要』第3号、2018年

*掲載誌についてはこちらをご覧ください。

期 間:2018年3月20日~4月22日(期間中休館日有)

会 場:浦安市郷土博物館(千葉県浦安市猫実一丁目2番7号)

*会場の詳細についてはこちら。

下記の文献を著者の了承のもと本Webサイトで公開しております。

監 修:高倉浩樹

訳 編:井上紘一

解 説:井上紘一

書 名:ブロニスワフ・ピウスツキのサハリン民族誌:二十世紀初め前後のエンチウ、ニヴフ、ウイルタ

叢書名:東北アジア研究センター叢書(第63号)

発 行:東北大学東北アジア研究センター

発行日:2018年1月

天野尚樹「田舎の「革命」:革命・内戦期サハリン島の地域構造」『アリーナ』第20号、2017年

*掲載誌についてはこちらをご覧ください。

展示名:平成29年度企画展「永遠のジャッカ・ドフニ

展示名:平成29年度企画展「永遠のジャッカ・ドフニ:北方少数民族資料館ジャッカ・ドフニの35年間

期 間:2018年2月3日~3月31

場 所:北海道立北方民族博物館

*詳細についてはこちらをご覧ください。

書 名:帝国日本の移動と動員

書 名:帝国日本の移動と動員編 者:今西一、飯塚一幸

発行者:大阪大学出版会(HPはこちら)

発行日:2018年1月31

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

第四章 樺太における「国内植民地」の形成:「国内化」と「植民地化」(天野尚樹)

第五章 明治大正期の樺太・サハリンにおける公娼と半公娼(井澗裕)

書 名:華僑華人の事典

書 名:華僑華人の事典編 者:華僑華人の事典編集委員会

発行者:丸善出版(HPはこちら)

発行日:2017年11月30

目次(サハリン樺太史に関係する事項のみ):

樺太の中国人(中山大将)

北海道の華僑(小川正樹)

旧ソ連・ロシアの華僑華人(神長英輔)

名 称:シンポジウム 北海道と台湾における多文化共生:先住民族、マイノリティ、移民

名 称:シンポジウム 北海道と台湾における多文化共生:先住民族、マイノリティ、移民日 時:2018年2月3日(土)10:00~17:00、4日(日)13:00~18:00

場 所:北海道大学情報教育館3Fスタジオ型多目的講義室

主 催:北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院附属東アジアメディア研究センター

メディア・コミュニケーション研究院「地域発展と多文化共生ー北海道と台湾の比較分析ー」

共同研究プロジェクト「北海道における先住民族の「知」の活用に関するアクション・リサーチ研究

」(ARAIKHプロジェクト)

問い合わせ先:東アジアメディア研究センター 芳賀 恵(eastasian2@imc.hokudai.ac.jp, 内線5143)

プログラム(サハリン樺太史にかかわるもののみ):

2月4日(日)

13:40~14:10 「戦前北海道に暮らした亡命ロシア人ー露領漁業の基地函館の場合」

倉田有佳(ロシア極東連邦総合大学函館校准教授)

15:00~15:30 「北海道に暮らすサハリン帰国者の多重アイデンティティー1950年代から現在まで」

パイチャゼ スヴェトラナ(北海道大学助教)

*案内はこちら(PDF:501KB)

記事名:中華民国および中華人民共和国におけるサハリン樺太史研究:台湾と大陸における庫頁島中国固有領土論の系譜

執筆者:中山大将(京都大学東南アジア地域研究研究所)

誌 名:近現代東北アジア地域史研究会News Lette

巻 号:第29号

頁 数:13-22頁

Seminar: The 46th GJS seminar

Presenter: Jonathan Bull (Hokkaido University)

Title: Rethinking Post-imperial Migration from the Japanese Empire:

the Case of Repatriation from Sakhalin (Karafuto) to Hokkaido

Date & time: December 11, 2017 (Mon) 15:00-16:00

Venue: First Meeting Room (3F), Institute for Advanced Studies on Asia (東洋文化研究所),

The University of Tokyo

Language: English

*See more: http://gjs.ioc.u-tokyo.ac.jp/ja/events/post/20171211_gjs_seminar/

展示名:「北海道文学館」創立50周年記念特別展《サハリン島》2017―アントン・チェーホフの遺産

期 間:2017年9月9日~11月19日

場 所:北海道立文学館

*詳細についてはこちらをご覧ください。

著 者:藤村建雄

発行者:潮書房光人社(HPはこちら)

発行日:2017年7月8日

記事名:「校歌」物語:釧路北陽高校篇

紙 名:北海道新聞(釧路版)

記 者:椎名宏智(北海道新聞社)

掲載号:2017年9月4日(14面)、5日(17面)、6日(21面)、7日(19面)、8日(17面)、12日(17面)

14日(17面)、20日(19面)、21日(17面)、22日(17面)、23日(17面)、26日(17面)、

全11回。

*敷香高等女学校の校歌が戦後に釧路北陽高校の校歌へ受け継がれたというお話です。

講座名:京都大学丸の内セミナー第90回

講 題:第90回「サハリン・樺太から見る東アジアの150年:国境と国民の時代の境界地域」

講 師:中山大将(京都大学東南アジア地域研究研究所)

日 時:2018年1月12日(金)18:00~

会 場:京都大学東京オフィス

*詳細とお申し込みについてはこちらをご覧ください。

鈴木仁「「樺太」編纂の歴史」『樺連情報』第809号、2017年

講座名:「稚内学」講座

講 題:第3回「樺太の女学校」

講 師:池田裕子(東海大学札幌キャンパス)

開講日:2017年8月30日(*今年度分はすでに終了しております)

開講者:稚内市教育委員会(HPはこちら)

著 者:山本晴彦 (山口大学)

発行者:農林統計出版(HPはこちら)

発行日:2017年6月30日

兎内勇津流「第二次世界大戦期サハリン周辺海域の航行問題」『ロシア史研究』第99号、2017年

加藤絢子「樺太における先住民への「外地法」適用の実態」『北海道民族学』第13号、2017年

名 称:シンポジウム 内なる境界(ボーダー)/外なる境界 (ボーダー)

名 称:シンポジウム 内なる境界(ボーダー)/外なる境界 (ボーダー)日 時:2017年6月24日(土)14:30~17:30 (14:00開場)

場 所:北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター 4階大会議室

共 催: NIHU東北アジア地域研究 北大スラブ・ユーラシア研究センター拠点

スラブ・ユーラシア研究センター境界研究ユニット

科研費「ポスト冷戦期におけるユーラシアの資源問題と境界領域をめぐる新しい国際関係」

プログラム:

司会 岩下明裕(北海道大学/九州大学)

日臺健雄(和光大学) 「経済制裁によるボーダーの変化:ロシアの対外経済関係を中心に」

天野尚樹(山形大学) 「ボーダー・アイランドの比較史:樺太、沖縄、済州」

上原良子(フェリス女学院大学) 「国民国家の辺境からEUのゲートウェイへ:リールとマルセイユ」

コメント 川久保 文紀(中央学院大学)

*詳細はこちら。

編著者:白木沢旭児 (北海道大学)

編著者:白木沢旭児 (北海道大学)執筆者:東俊佑 (北海道歴史博物館)

池田貴夫 (北海道歴史博物館)

発行者:北海道大学出版会(HPはこちら)

発行日:2017年3月31日

目次:

第1章 「トコンヘ一件」再考:北蝦夷地ウショロ場所におけるアイヌ支配と日露関係 (東俊佑)

第13章 日本領期の樺太における温泉開発と温泉をめぐる人びとの精神誌 (池田貴夫)

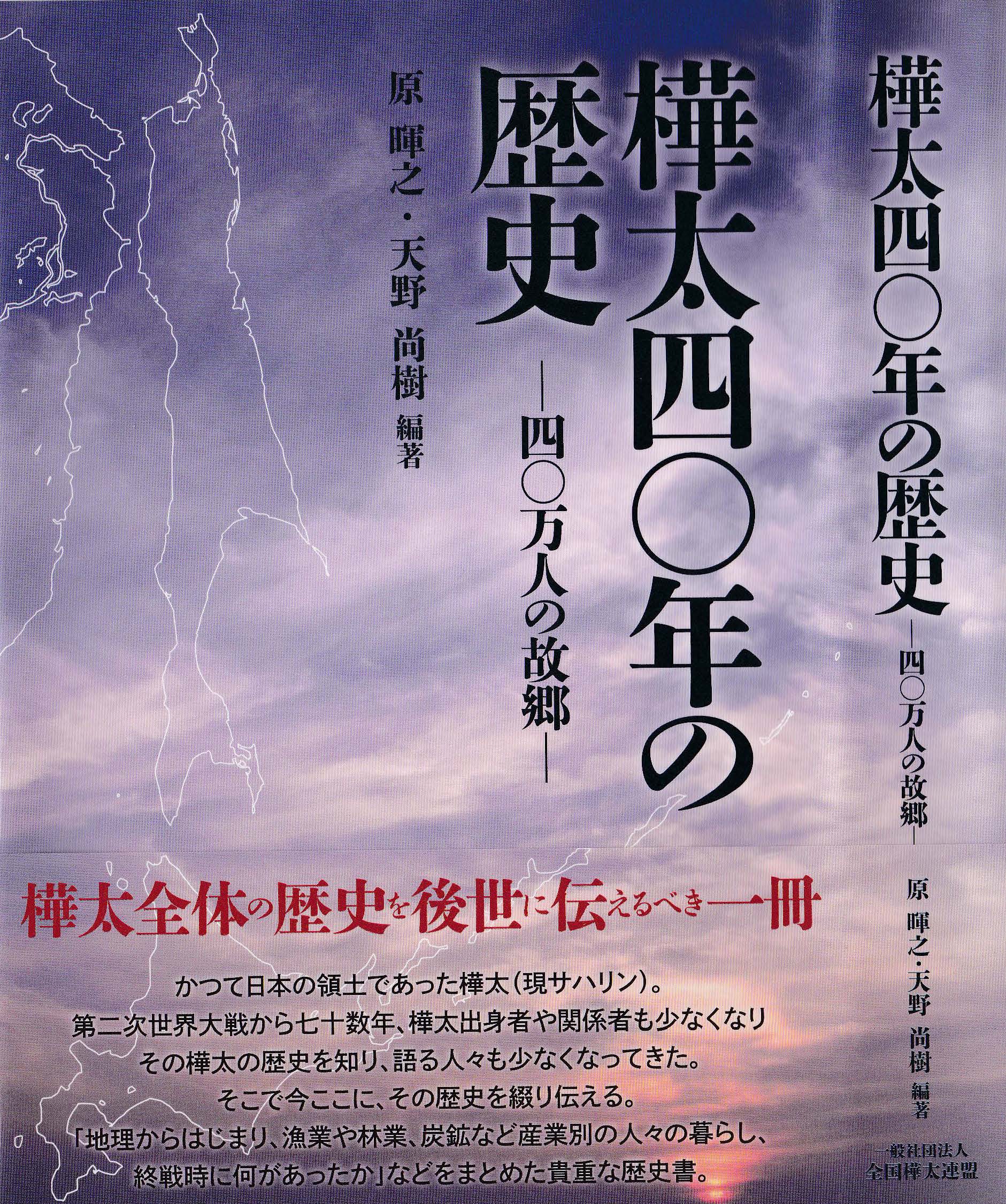

編著者:原暉之 (北海道大学名誉教授)

天野尚樹 (山形大学人文学部)

執筆者:三木理史 (奈良大学文学部)

中山大将 (京都大学東南アジア地域研究研究所)

発行者:全国樺太連盟

発行日:2017年3月31日

目次:

はじめに (西本美嗣 全国樺太連盟会長)

序 章 樺太の地理と人びと (天野尚樹)

第一章 漁業根拠地からの離陸、一九〇五~一五年 (原暉之)

第二章 森と共に生きる人びと、一九一五~二四年 (中山大将)

第三章 炭鉱で生きる人びと、一九二五~三六年 (三木理史)

第四章 平時から戦時へ、一九三七~四五年(一) (原暉之)

第五章 平時から戦時へ、一九三七~四五年(二)

第一節 樺太開発の新展開 (中山大将)

第二節 戦時下における「孤島化」 (三木理史)

第三節 樺太の「内地編入」 (天野尚樹)

第六章 樺太の戦争、一九四五~四九年 (天野尚樹)

参考文献

あとがき (原暉之、天野尚樹)

樺太四〇年の歴史・略年表

辻原万規彦、角哲、青井哲人「日比谷図書文化館所蔵の樺太・台湾・旭川の火災保険特殊地図」

『日本建築学会技術報告集』第23巻第53号、2017年 (DOI http://doi.org/10.3130/aijt.23.303)

編 者:麻田雅文

編 者:麻田雅文執筆者:藤本健太朗(京都大学大学院文学研究科博士課程)

吉井文美 (山形大学人文学部)

出版社:みすず書房

発行日:2017年2月17日

目次(サハリン樺太史研究に関する部分のみ):

第四章 北サハリン売却問題とソ連中央(1923年) (藤本健太朗)

第一一章 北樺太石油・石炭利権をめぐる日本とソ連:1939年の交渉を中心に (吉井文美)

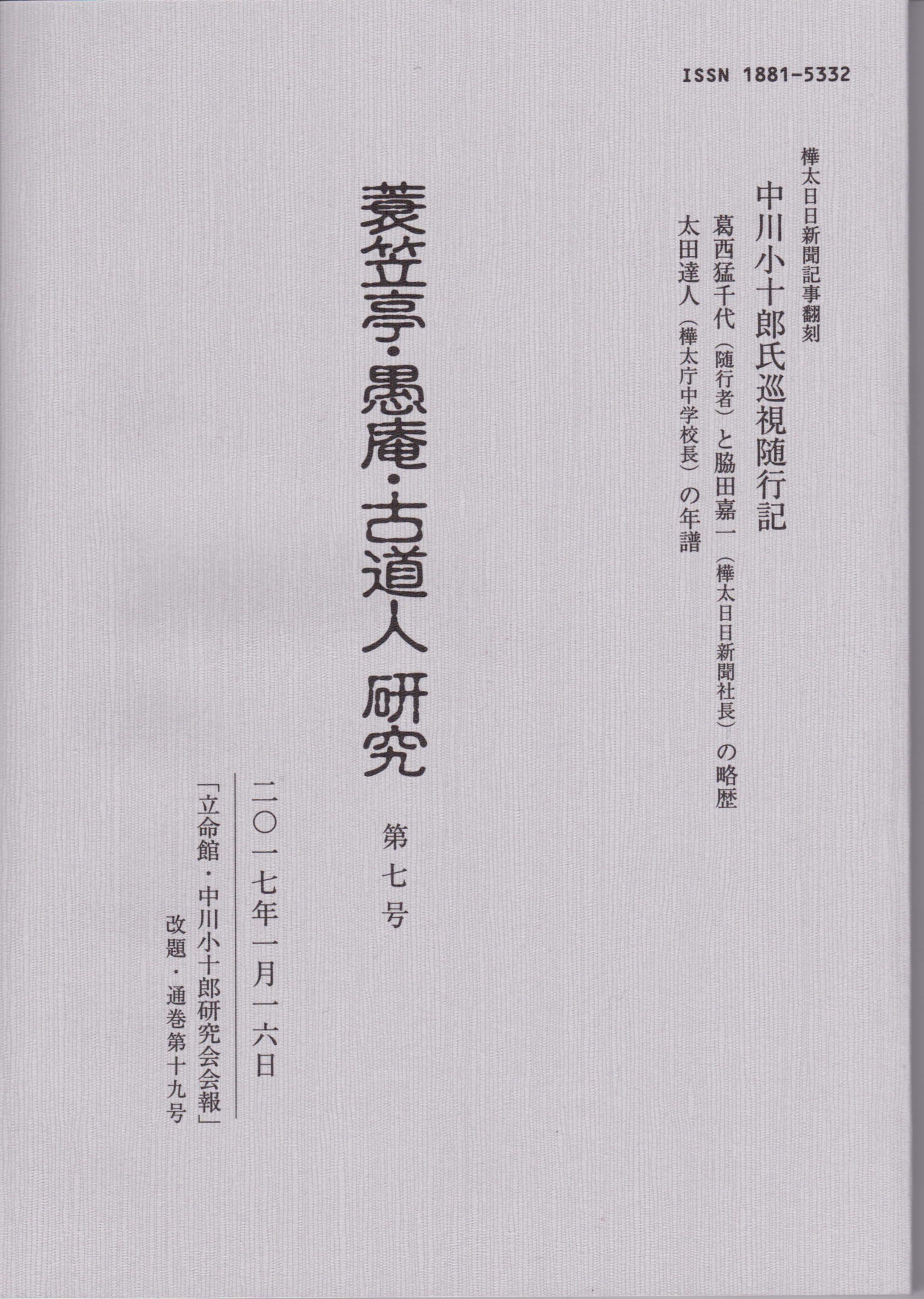

著 者:松本皎

雑誌名:蓑笠亭・愚庵・古道人研究

旧誌名:立命館・中川小十郎研究会会報

巻 号:第7号(通巻第19号)

発行者:松本皎

発行日:2017年1月16日

目次:

翻刻 中川小十郎氏巡視随行記 樺太日日新聞・昭和六年一月~三月

一、緒言

二、翻刻「中川小十郎氏巡視随行記」葛西猛千代

三、樺太開発の礎石

四、葛西猛千代の略歴

五、脇田嘉一の略歴

六、太田達人の年譜

七、太田達人「クラスメート子規君」地蔵尊・楊一郎

八、追懐・和田克司氏

九、跋

こちらから閲覧、ダウンロードできます。(PDF:5.2MB)

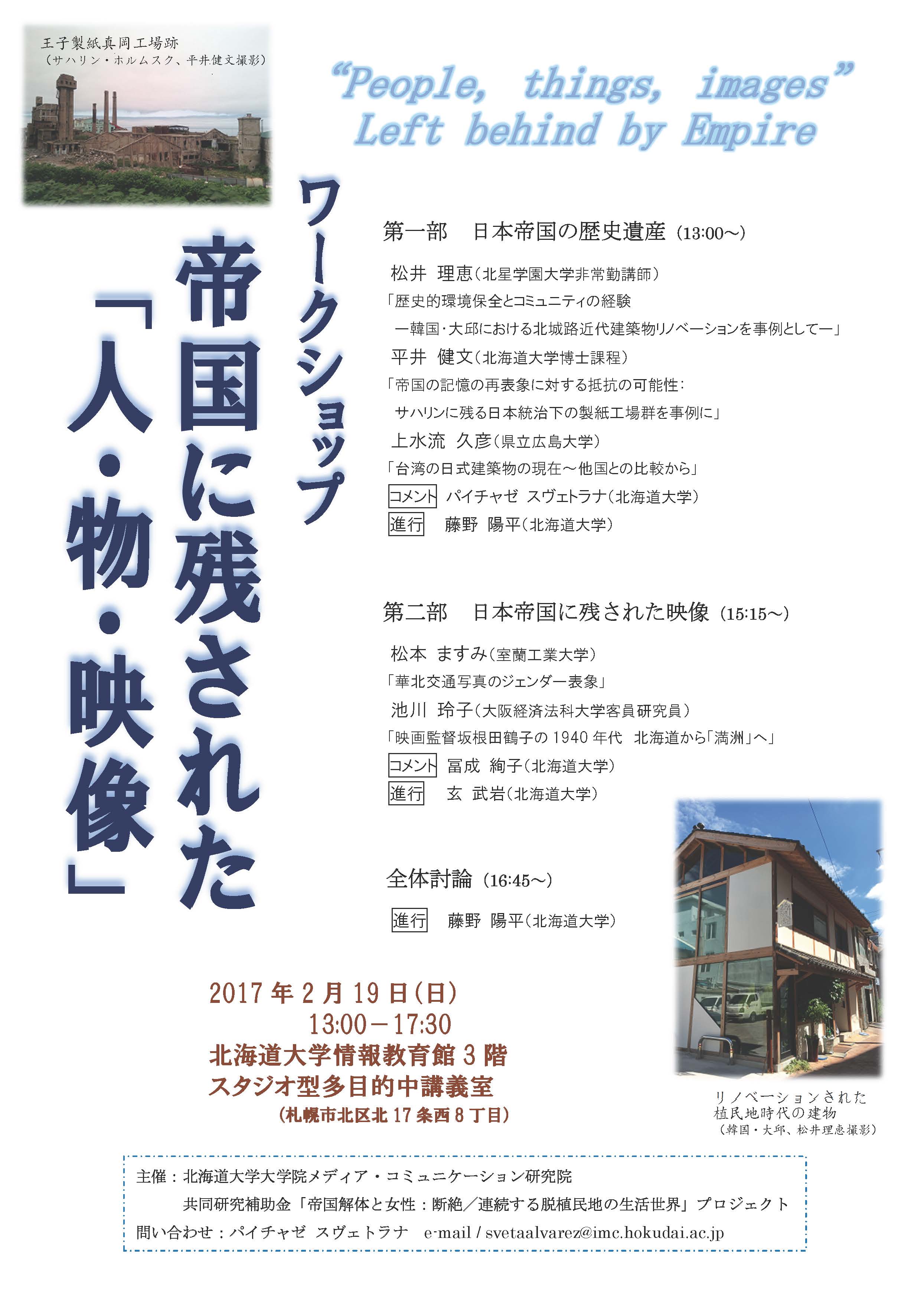

名 称:ワークショップ 帝国に残された「人・物・映像」

名 称:ワークショップ 帝国に残された「人・物・映像」日 時:2017年2月19日(日)13:00~17:30

場 所:北海道大学情報教育館3階スタジオ型多目的講義室

主 催:北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院

共同研究補助金「帝国解体と女性:断絶/連続する脱植民地の生活世界」プロジェクト

プログラム:

第一部 日本帝国の歴史遺産(13:00~)

松井 理恵(北星学園大学非常勤講師)「歴史的環境保全とコミュニティの経験

:韓国・大邱における北城路近代建築物リノベーションを事例として」

平井 健文(北海道大学博士課程)「帝国の記憶の再表象に対する抵抗の可能性

:サハリンに残る日本統治下の製紙工場群を事例に」

上水流 久彦(県立広島大学)「台湾の日式建築物の現在:他国との比較から」

コメント: パイチャゼ スヴェトラナ(北海道大学)

進行: 藤野 陽平(北海道大学)

第二部 日本帝国に残された映像(15:15~)

松本 ますみ(室蘭工業大学)「華北交通写真のジェンダー表象」

池川 玲子(大阪経済法科大学客員研究員)「映画監督坂根田鶴子の1940 年代 北海道から「満洲」へ」

コメント: 冨成 絢子(北海道大学)

進行: 玄 武岩(北海道大学)

全体討論(16:45~)

進行:藤野 陽平(北海道大学)

*詳細はこちらから。

名 称:日比谷カレッジ「地図と都市:台湾・樺太の『火災保険特殊地図』と都市研究の可能性」

日 時:2017年2月18日(土)14:00~16:10

場 所:千代田区立日比谷図書文化館

講 師:辻原万規彦(熊本県立大学教授)、青井哲人(明治大学准教授)

参加費:1,000円(千代田区民・学生500円)

*詳細はこちらから。

名称:抑留研究会第38回例会

日時:2017年2月4日(土)14:00~17:00

場所:大阪経済法科大学東京麻布台セミナーハウス4階中会議室

報告:青島顕(毎日新聞)「南樺太の新聞記者たちの抑留」

池田裕子「樺太庁拓殖学校の再編」『日本の教育史学』第59集、2016年

池田裕子「樺太最初の中学校建設:中川小十郎の役割に着目して」

『社会システム研究(立命館大学)』第33号、2016年)

対象:塩出浩之『越境者の政治史』名古屋大学出版会、2015年 (出版社のHPはこちら)

賞名:第38回サントリー学芸賞政治・経済部門

第70回毎日出版文化賞

第38回角川源義賞

出版社:まつお出版(出版社のHPはこちら)

発行日:2016年11月1日

目次:

はじめに

序章 失われた島

第一章 ある引き揚げ~高橋フサ子

第二章 宝の島の子どもた~一区(鴎沢)

第三章 港があった村の中心部~二区(南古丹・北古丹)

第四章 取り残された集落~三区(泊皿)

第五章 故郷を遠く離れて

終章 そして誰もいなくなった

おわりに

主な参考文献、関連略年表

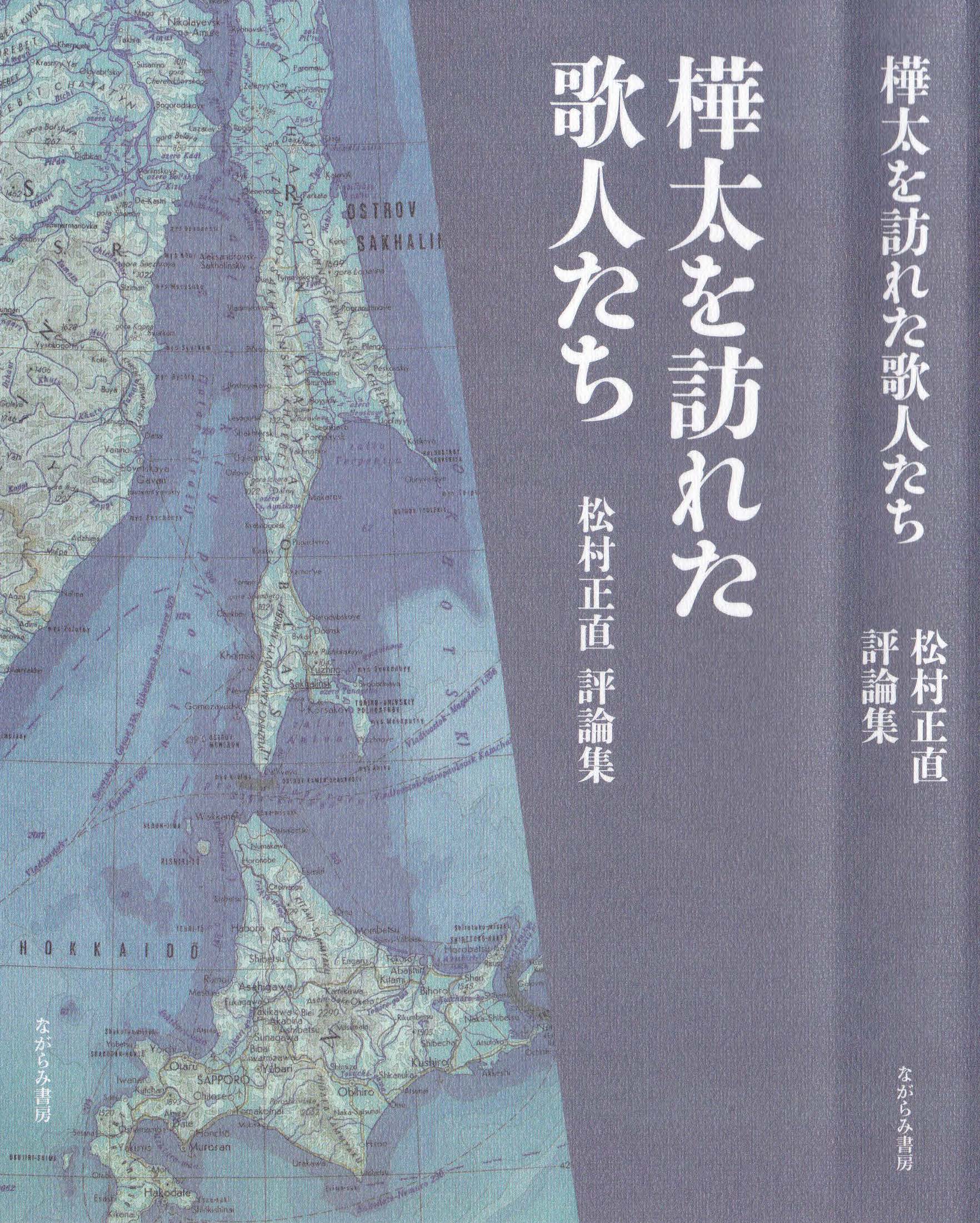

著 者:松村正直(歌人)

著 者:松村正直(歌人)出版社:ながらみ書房(出版社のHPはこちら)

発行日:2016年11月10日

目次:

はじめに

第一章 樺太を訪れた歌人たち

第二章 樺太在住の歌人

第三章 サハリン紀行

あとがき

参考文献

媒体:『朝日新聞』

号数:2016年10月20日(木)夕刊

記事:「日ソ戦争たどって(8)

内容:天野尚樹会員のコメント掲載

媒体:『朝日新聞』

号数:2016年10月21日(金)夕刊

記事:「日ソ戦争たどって(9)

内容:井澗裕会員のコメント掲載

名称:近現代東北アジア地域史研究会第26回研究大会シンポジウム

「農業技術の近代化と植民地支配:在地社会と帝国の鬩(せめ)ぎ合い」

日時:2016年12月3日(土) 13:10~17:40

場所:日本大学文理学部3号館3303教室

1.総会(事務局「会務報告」)

2.シンポジウム

「農業技術の近代化と植民地支配:在地社会と帝国の鬩(せめ)ぎ合い」

(1)総合司会・趣旨説明:上田貴子 氏(近畿大学)

(2)報告者:

(イ)キンウィ氏(大阪市立大学大学院文学研究科院生)「満洲における綿羊改良事業について」

(ロ)湯川真樹江氏(学習院大学)「朝鮮人農民による栽培品種の変更:満洲国交易場価格と農事指導に着目して」

(ハ)中山大将氏(京都大学地域研究統合情報センター)

「樺太および台湾の農業試験研究機関の活動から見る日本帝国外地の近代化」

(3)コメンテーター:

三島美佐子氏(九州大学総合研究博物館)

江夏由樹氏(帝京大学経済学部)

*お問い合わせ、詳細の確認は以下をご参照ください。

(会員以外の方で参加をご希望の場合は必ず事前確認をなさってください。)

近現代東北アジア地域史研究会HP

http://www.geocities.jp/tohoku_asia/

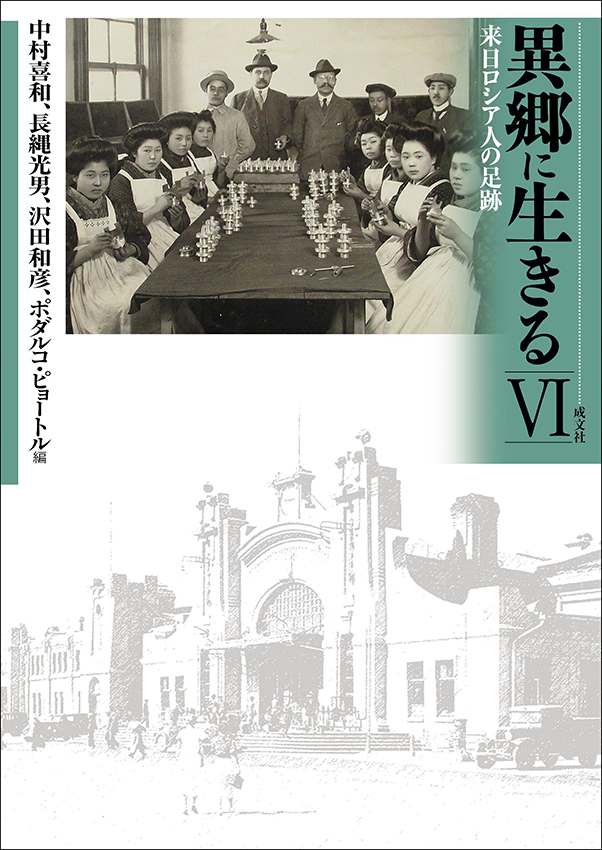

編著者:中村喜和(一橋大学名誉教授)

編著者:中村喜和(一橋大学名誉教授)長縄光男(横浜国立大学名誉教授)

沢田和彦(埼玉大学)

ポダルコ・ピョートル(青山学院大学)

執筆者:倉田有佳(ロシア極東連邦総合大学函館校)

ほか

出版社:成文社(出版社のHPはこちら)

発行日:2016年9月28日

目次:(サハリン樺太に関係する部分のみ)

日本軍の保障占領末期に北樺太から日本へ避難・亡命したロシア人(1924-1925年)(倉田有佳)

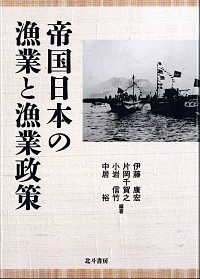

編著者:伊藤康宏(島根大学)

片岡千賀之(長崎大学名誉教授)

小岩信竹(東京国際大学客員教授)

中居裕(八戸学院)

執筆者:植田展大(東京大学大学院博士課程)

ほか

出版社:北斗書房

発行日:2016年10月21日

目次:(サハリン樺太に関係する部分のみ)

第5章 戦間期樺太のニシン漁業(植田展大)

堀江則雄(ジャーナリスト)『日本と日本とユーラシア』2016年9月15日号 掲載

*出版社の紹介ページはこちらです。

著 者:前澤哲也

出版社:あさを社(出版社のサイトはこちら)

発行日:2016年9月

目次:(サハリン樺太に関係する部分のみ)

第4章 「新史料」から見た戦争

1 サハリンにおける虐殺事件

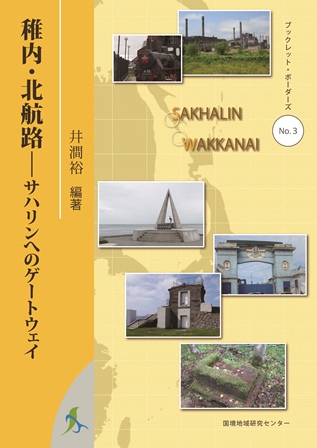

編著者:井澗裕(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)

編著者:井澗裕(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)執筆者:岩下明裕(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)

中川善博(稚内市サハリン課)

刀祢館正明(朝日新聞)

叢書名:ブックレット・ボーダーズ №3

発行所:国境地域研究センター(発行所のサイトはこちら)

発売所:北海道大学出版会(発売所のサイトはこちら)

発行日:2016年7月10日

目次:

はしがき (岩下明裕)

I 稚内からサハリンへつなぐ (井澗裕)

コラム さいはての国土・樺太を目指した人びと (井澗裕)

II 稚内:サハリンに向き合う国境のまち (中川善博)

コラム 銀河鉄道は通ったか (刀祢館正明)

III コルサコフ:知られざる歴史のまちを行く (井澗裕)

コラム ユジノサハリンスクも歩いてみよう (井澗裕)

IV 北緯五〇度:かつて「陸の国境」を訪ねて (刀祢館正明)

コラム サハリン州郷土博物館を見る (井澗裕)

V 国境観光への誘い (岩下明裕・井澗裕)

コラム 札幌のなかのサハリン・樺太 (井澗裕)

著 者:新井佐和子

著 者:新井佐和子副 題:帰還運動にかけたある夫婦の四十年

文庫名:草思社文庫

出版社:草思社(出版社のサイトはこちら)

発行日:2016年4月8日

編著者:今泉裕美子(法政大学国際文化学部)

編著者:今泉裕美子(法政大学国際文化学部)柳沢遊 (慶應義塾大学経済学部)

木村健二 (元・下関市立大学)

執筆者:竹野学(北海商科大学)ほか

出版社:日本経済評論社(出版社のサイトはこちら)

発行日:2016年6月20日

目次(*サハリン樺太史関連部分のみ):

第5章 樺太からの日本人引揚げ(1945~49年):人口統計にみる(竹野学)

はじめに

一 日ソ戦直前の樺太

二 日ソ戦の開始と樺太「引揚げ」

三 ソ連占領下の樺太における様々な人口移動

おわりに

名称:日露国際研究集会「コレクション形成史からみる日露関係史

:ロシア科学アカデミー東洋古籍文献研究所(IOM)所蔵アイヌ・北方関係史料の共同研究」

日時:2016年7月10日(日) 10:00~17:00

場所:北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟1階、W103教室

主催者挨拶

蓑島栄紀(北海道大学アイヌ・先住民研究センター)

プロジェクト代表挨拶

保谷 徹(東京大学史料編纂所)

研究の経緯

谷本晃久(北海道大学文学研究科)

【第一部 樺太旧蔵書のゆくえ】

IOM所蔵の旧樺太庁所蔵日本古典籍のコレクションについて

マランジャン,カリネ(ロシア科学アカデミー東洋古籍文献研究所)

IOM所蔵の樺太旧蔵書について

―旧樺太文化史研究の視点から―

鈴木 仁(北海道大学大学院)

北海道における樺太旧蔵書について

田村将人(東京国立博物館)

【第二部 IOM所蔵アイヌ・北方関係史料のコレクション形成史とその周辺】

露米会社と日本の北方地域

兎内勇津流(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)

IOM所蔵の露米会社・フヴォストフ旧蔵日本古典籍コレクションについて

シェプキン,ワシーリー(ロシア科学アカデミー東洋古籍文献研究所)

日本におけるフヴォストフ事件関係史料

東 俊佑(北海道博物館)

在サンクトペテルブルクのA.V.グリゴーリエフ・コレクションについて

鈴木建治(北海道大学国際本部)

IOM所蔵アイヌ・北方関係史料の魅力

佐々木利和(北海道大学アイヌ・先住民研究センター)

主催:北海道大学アイヌ・先住民研究センター

共催:東京大学史料編纂所「海外S科研」(研究代表者:保谷 徹)ロシアⅢユニット(研究分担者:谷本晃久)

北海道大学文学研究科北方研究教育センター

監 修:駒井洋(筑波大学名誉教授)

編 者:佐々木てる(青森公立大学経営経済学部)

執筆者:倉田有佳(ロシア極東連邦総合大学函館校)

中山大将(京都大学地域研究統合情報センター)

叢書名:移民・ディアスポラ研究

出版社:明石書店(出版社のサイトはこちら)

発行日:2016年5月25日

目次(*サハリン樺太史関連部分のみ):

第8章 ロシア系日本人:100年の歴史から見えてくるもの(倉田有佳)

Column4 もうひとつの「帰国者」:サハリンから日本へ(中山大将)

中山大将(京都大学) 『北海道新聞』2016年6月19日(第13面、「本の森」 掲載

著 者:玄武岩(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)

発行所:勉誠出版(出版社のサイトはこちら)

発行日:2016年3月30日

目次(*サハリン樺太史関連部分のみ):

第六章 サハリンで交錯する日韓の「残留者」たち―日韓ロの多層的空間を生きる

一 戦後サハリンの日本人女性

二 戦後歴史学のなかの階級・民族・ジェンダー

三 民族・階級・ジェンダーの継続する植民地主義

四 女たちの戦後―反転する支配構造と絡まり合う家族

五 サハリン残留日本人の戦後と帰国

六 「本国帰国者」のトランスナショナリズム

七 日韓ロのトランスナショナルな生活空間の創造

中舘寛隆(編集者) 『北海道新聞』2016年4月10日(第13面、「本の森」 掲載

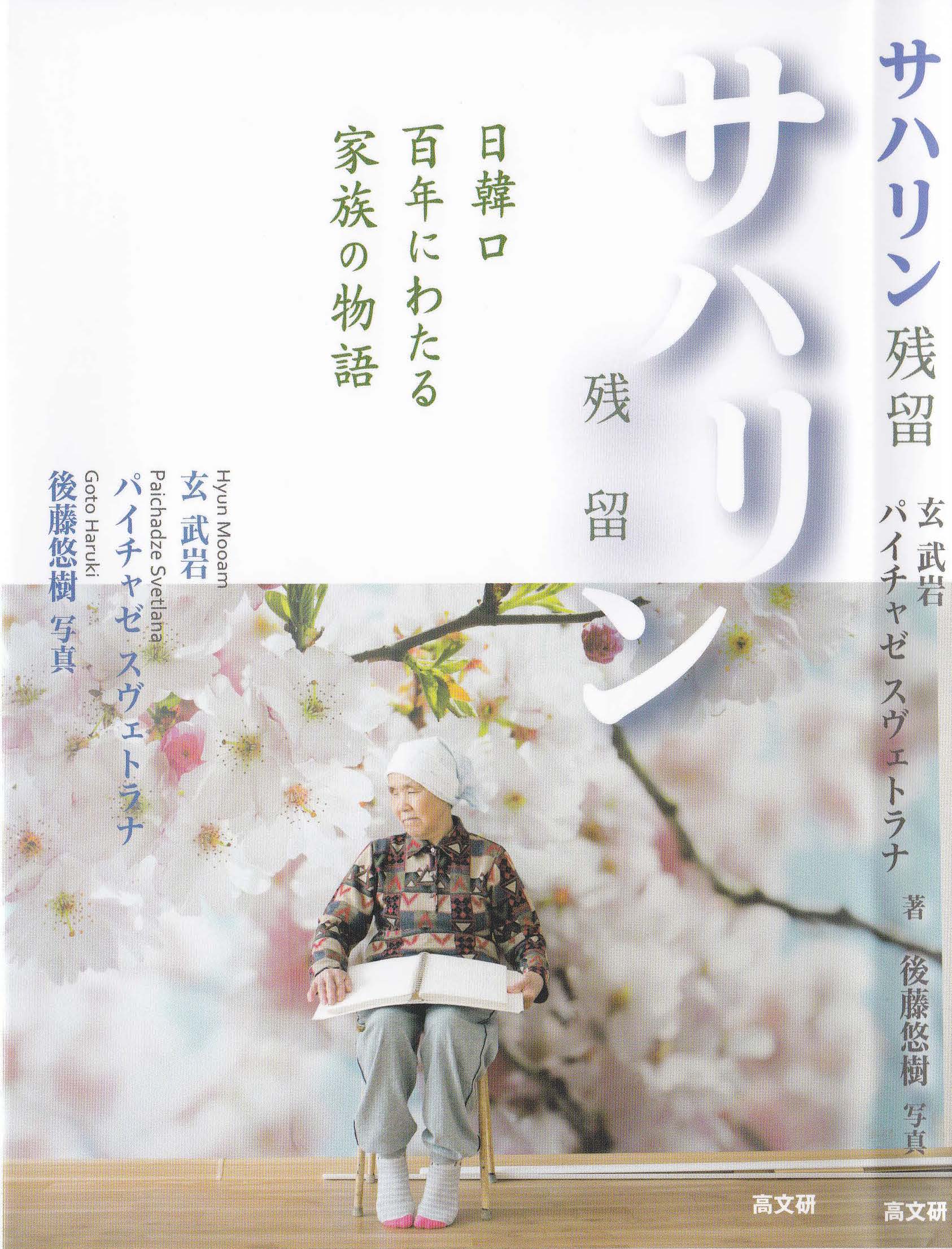

著 者:玄武岩(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)

パイチャゼ・スヴェトラナ(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院)

写 真:後藤悠樹

発行所:高文研(出版社のサイトはこちら)

発行日:2016年3月31日

目次:

はじめに(玄武岩)

南サハリン(樺太)関連略図

「家族」と暮らす

「国境」を超える

サハリンで生きる

解説 サハリンで交錯する日韓の「残留者」たち(玄武岩)

「他者」との出会いから生まれた本 あとがきにかえて(パイチャゼ・スヴェトラナ)

井澗裕(北海道大学) 『図書新聞』3248号、2016年3月26日 掲載

中山大将(京都大学) 『図書新聞』3245号、2016年3月5日 掲載

日時: 2015年12月20日(日)13:00-17:30

会場: 上智大学2号館4階407室

主催:科研基盤研究A「20世紀東アジアをめぐる人の移動と社会統合」(代表:蘭信三)

司会進行:飯島真里子(上智大学)

合評1 中山大将(京都大学) (13:10~13:40)

合評2 外村 大(東京大学) (13:40~14:10)

合評3 蘭 信三(上智大学) (14:10~15:40)

リプライ 塩出浩之(琉球大学)(16:00~16:30)

*参加無料ですが、事前登録が必要です。詳細はこちらをご覧ください。

吉岡桂子(朝日新聞編集員) 『朝日新聞』2015年12月13日 掲載

(「読書 「移動」に焦点 「日本人」とは」)

著 者:野添憲治

著 者:野添憲治発行日:2015年12月10日

発行所:社会評論社(出版社のサイトはこちら)

目次:

はじめに

「宝の島」樺太(サハリン)の歴史

聞き書き1 ─樺太の林業 (8事例)

聞き書き2-樺太の漁業 (7事例)

聞き書き3-樺太に育ち、引揚げて (3事例)

参考文献

あとがき

佐藤優(作家・元外務省主任分析官)『週刊ダイヤモンド』2015年12月5日号 掲載

(「Book Reviews 知を磨く読書 第127回 70年前の戦争と日本人」)

*出版社の紹介ページはこちらです。

日時: 2015年12月19日(土)14:00-

会場: 大阪経済大学 G館3階 共同研究室I

報告者:竹野学(北海商科大学商学部教授)

報告題:日本領南樺太の40年ー戦争と人口移動の観点から

主催:大阪経済大学日本経済史研究所

執筆者:竹野学(北海商科大学教授)

三木理史(奈良大学教授)

松井憲明(釧路公立大学名誉教授)

ほか

発行日:2015年11月13日

発行所:産経新聞社(出版社のサイトはこちら)

目次(本研究会関係者のみ抜粋):

移民政策めぐる官と民とのすれ違い―「植民地研究」からみる樺太(竹野学)

「棄景」の語る樺太産業と鉄道の関係誌―未完に終わった開拓・殖産の実像(三木理史)

北樺太オハの日本人捕虜収容所―証言とソ連記録から見たその実態(松井憲明)

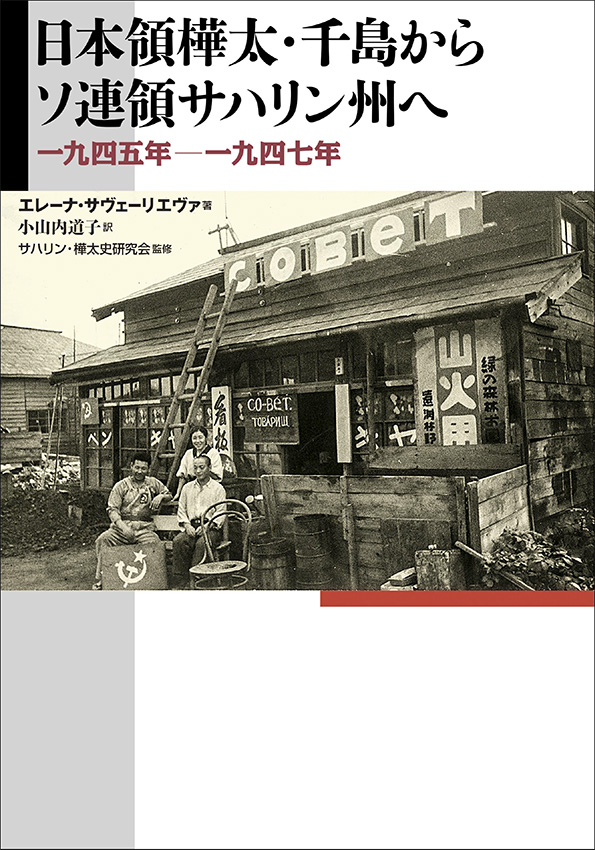

著 者:エレーナ・サヴェーリエヴァ(サハリン州文化局文化遺産保全部部長)

翻訳者:小山内道子

監 修:サハリン・樺太史研究会

解題者:天野尚樹(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター学術研究員)

中山大将(京都大学地域研究統合情報センター)

発行日:2015年11月

発行所:成文社(出版社のサイトはこちら、広告・注文書はこちらです)

目次:

はじめに / 1 ソ連軍の樺太進駐直後の混乱期 / 2 軍政府による施策─厳戒体制下の漁業 /

3 民政局の創設─事態の正常化へ / 4 ソ連民政局最初の司令書 /

5 民政局の課題と政策─社会主義制度の導入 / 6 全分野における国有化の実施と新法制 /

7 南サハリンの産業の現況と復興への方策 / 8 地名の変更─日本語名からロシア語名へ /

9 教育・学校 / 10 医療問題 / 11 住宅問題 / 12 新聞・ラジオの復興とイデオロギー教育 /

13 ソ連の祝日と日本人 / 14 宗教に関わる問題 / 15 文化活動と娯楽 /

16 ドイツ領占領地ケーニヒスベルクの例 / 17 サハリンの日本人の状況 / 18 日本人の引き揚げ /

19 ソ連人の南サハリン移住の開始 / 20 ソ連人サハリン移住者の出身地 / 21 サハリン州の誕生

補遺 最後の樺太庁長官 大津敏男について

南サハリン州民政局長官 ドミトリー・ニコラーエヴィチ・クリューコフについて

原註

解題 I 千島・樺太の国境・植民・戦争 天野尚樹

解題 II 旧住民から見たサハリン島の戦後四年間 中山大将

訳者あとがき

地図 / 年表 / 索引 / 著者紹介

著 者:塩出浩之(琉球大学法学部准教授)

著 者:塩出浩之(琉球大学法学部准教授) 発行日:2015年10月10日

発行所:名古屋大学出版会(出版社のサイトはこちらです)

目次(樺太関連部分のみ抜粋):

第Ⅱ部 帝国・国際秩序と移民・植民

第5章 南樺太の属領統治と日本人移民の政治行動

? 参政権獲得運動から本国編入反対運動へ

はじめに

1 移住植民地化と属領統治

2 属領統治初期の日本人移民

3 南樺太の参政権獲得運動

4 南樺太の本国編入問題

おわりに

座談会:近藤孝子(サハリン日本人会(北海道人会)、元会長・副会長

笹原茂(樺太同胞一時帰国促進の会、日本サハリン同胞交流協会、元副会長)

小川?一(樺太同胞一時帰国促進の会、日本サハリン同胞交流協会、元事務局長・会長)

編 集:高田広告舎プラステン

発行日:2015年8月1日

発行者:NPO法人 日本サハリン協会

*下記の書店で取扱いを始めました。店頭でご購入いただくか、各書店へご連絡をお取りください。

サッポロ堂書店(札幌市北区北9条西4丁目1)(

*弘南堂書さんは完売、紀伊国屋札幌本店さんは取扱期間満了となりました(2016年3月20日追信)。

目次(研究者執筆部分のみ抜粋):

解説 サハリン残留日本人の歴史 (中山大将)

著 者:安部洋子

俳句・絵:安部洋子

協 力:田村将人 (札幌大学、専門員)

編 集:橋田欣典

発行日 :2015年4月20日

発行所 :クルーズ

目次(研究者執筆部分のみ抜粋):

樺太アイヌのこの150年間 ―安部洋子さんの家族の歴史 (田村将人)

筆 者:白木沢旭児(サハリン樺太史研究会会長、北海道大学文学研究科教授)

題 名:巻頭言 サハリン・樺太史研究会のいま

誌 名:北方博物館交流

巻 号:第27号

掲載頁:1頁

発 行:2015年3月

出村文理 『北海道史研究協議会 会報』(第96号、2015年) 掲載 (【文献の紹介】)

三木理史 『日本歴史』 (第804号、2015年) 掲載

中舘寛隆 『北海道新聞』 (2014年6月8日) 掲載

筆 者:辻原万規彦(熊本県立大学)、角哲(北海道大学)、今村仁美(アトリエ イマージュ)

論 題:旧樺太製糖株式会社豊原工場に関連する建築物の図面と現況にみる特徴

ー旧明治製糖株式会社士別工場との比較を通じて

誌 名:日本建築学会技術報告集

巻 号:第21巻第48号

掲載頁:843-848頁

発 行:2015年6月

日時: 2015年5月28日(木)15:00-18:00

会場: 京都大学地域研究統合情報センター セミナー室(稲盛財団記念館2F・ルーム213)

挨拶 原正一郎(京都大学地域研究統合情報センター・センター長)

1.Paul Barclay (Lafayette College, USA)

Picture Postcards as Historical Evidence:

Comparisons and Connections in Taiwan, Karafuto and Korea under Japanese Rule, 1900-1945

(歴史資料としての絵葉書:日本統治下の台湾・樺太・韓国の比較研究および共通点をめぐって)

2.中山大将(京都大学地域研究統合情報センター)

帝国/植民地史研究から境界地域史研究へ:サハリン島史研究から再考する東アジア近現代史

司会:貴志俊彦(京都大学地域研究統合情報センター)

*アクセスについてはこちらをご覧ください。

編 者:坂本悠一 (立命館大学社会システム研究所、上席研究員)

執筆者:竹野学 (北海商科大学、准教授) ほか

発行日:2015年5月1日

発行所:吉川弘文館(出版社のサイトはこちらです)

叢書名:地域のなかの軍隊 第7巻

目次(サハリン樺太史に関連する部分のみ抜粋):

III 南樺太 サハリン住民と日本・ソ連の軍政 (竹野学)

*目次詳細は「関連書籍」に掲載。

三木理史「幻の日本によるサハリン島一島支配―保障占領期南・北樺太の開発」『歴史と地理』第682号、2015年

三木理史「1920年代南満洲鉄道における撫順炭輸送」『アジア経済』第55巻1号、2015年

中山大将「サハリン韓人の下からの共生の模索」『境界研究』第5号、2015年 *DLはこちらから。

編 者:Svetlana Paichadze, Philip A. Seaton

発行日:2015年2月23日

発行所:Routledge

*目次は「関連書籍」に掲載。

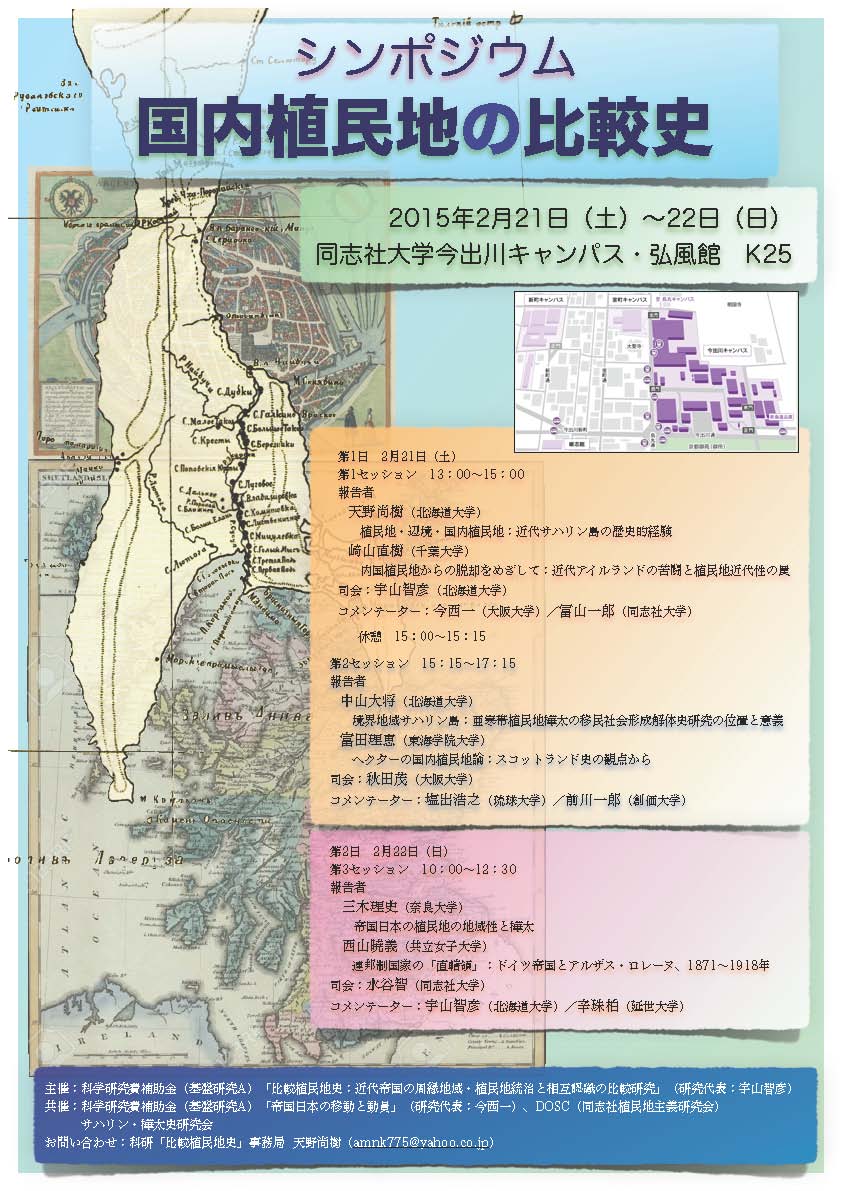

日時: 2015年2月21日(土)~22日(日)

日時: 2015年2月21日(土)~22日(日)会場: 同志社大学今出川キャンパス・弘風館 K25

主催: 科学研究費補助金基盤研究A(研究代表:宇山智彦)

「比較植民地史:近代帝国の周縁地域・植民地統治と相互認識の比較研究」

共催: 科学研究費補助金基盤研究A(研究代表:今西一)「帝国日本の移動と動員」

DOSC(同志社植民地主義研究会)

サハリン・樺太史研究会

お問い合わせ: 科研「比較植民地史」事務局 天野尚樹(amnk775[at]yahoo.co.jp)

*[at]は@に変えて送信してください。

第1日 2月21日(土)

第1セッション 13:00~15:00

報告者:

天野尚樹(北海道大学)

「植民地・辺境・国内植民地:近代サハリン島の歴史的経験」

崎山直樹(千葉大学)

「内国植民地からの脱却をめざして:近代アイルランドの苦闘と植民地近代性の罠」

司会:宇山智彦(北海道大学)

コメンテーター:今西一(大阪大学)/冨山一郎(同志社大学)

第2セッション 15:15~17:15

報告者:

中山大将(北海道大学)

「境界地域サハリン島:亜寒帯植民地樺太の移民社会形成解体史研究の位置と意義」

富田理恵(東海学院大学)<br>

「ヘクターの国内植民地論:スコットランド史の観点から」

司会:秋田茂(大阪大学)<br>

コメンテーター:塩出浩之(琉球大学)/前川一郎(創価大学)

第2日 2月22日(日)

第3セッション 10:00~12:30

報告者:

三木理史(奈良大学)

「帝国日本の植民地の地域性と樺太」

西山暁義(共立女子大学)

「連邦制国家の「直轄領」:ドイツ帝国とアルザス・ロレーヌ、1871~1918年」

司会:水谷智(同志社大学)

コメンテーター:宇山智彦(北海道大学)/辛珠柏(延世大学)

*案内はこちらからダウンロードできます(PDF: 654KB)。

著 者:神長英輔

発行日:2014年12月28日

発行所:成文社

*目次は「関連書籍」に掲載。

京都大学地域研究センター共同利用・共同研究拠点プログラム公募プロジェクト

「20世紀前半のサハリン島に関する歴史的記憶」2014年度第2回研究会

共催: サハリン樺太史研究会

日時 2015年2月16日(月) 13:30 - 17:20

会場 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター小会議室 (401)

13:30-14:40 井澗裕 (北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)

「北サハリン軍事占領期の亜港パクロフスカヤ教会堂をめぐって」

14:50-16:00 丹菊逸治 (北海道大学アイヌ・先住民研究センター)

「絵葉書資料の中のサハリン(樺太)と少数民族」(仮)

16:10-17:20 植田展大 (東京大学大学院経済学研究科)

「戦間期日本における水産物消費―北海道・樺太漁業との関係を中心に」

#報告各45-50分、討論20-25分程度を目安とします。

#終了後、懇親会を持ちたいと考えています。

連絡先 兎内勇津流(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター,Tel. 011-706-3310)

中山大将「サハリン樺太史研究会発足以後の樺太史研究の動向―

三木理史『移住型植民地樺太の形成』から中山大将『亜寒帯植民地樺太の移民社会形成』および〈戦後史〉へ」

『近現代東北アジア地域史研究会ニューズレター』第26号、2014年

名 称:戦後直後の引き揚げと境界(仮)

日 時:2014年7月21日(月)13時~17時

場 所:北海道大学 遠友学舎(札幌市北区北17条西8)

共 催:北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院

神奈川大学・プランゲ文庫研究会

助 成:科学研究費補助金(A)「帝国日本の移動と動員」(研究代表者 今西一)

開催挨拶-尹健次(神奈川大学)、玄武岩(北海道大学)

報告

(1)学校教育の観点から見た戦後サハリンの「引揚」・「残留」・「移民」の問題

パイチャゼ・スヴェトラナ(北海道大学)

(2)サハリン島の境界変動と樺太の〈戦後〉:引揚げ・帰国・残留・移住

中山大将(北海道大学)

(3)大村収容所/釜山収容所の「境界の使命」

玄武岩(北海道大学)

(4)在日朝鮮人の密航を考える

尹健次(神奈川大学)

(5)近代日本の画定-国際法の視点から

阿部浩己(神奈川大学)

コメンテーター

大里浩秋(神奈川大学)

元容鎮(立命館大学客員研究員・韓国西江大学)

孫安石(神奈川大学)

泉水英計(神奈川大学)

天野尚樹(北海道大学)

*事前申し込み不要、来聴歓迎です

*告知はこちらからダウンロードできます(PDF:66KB)

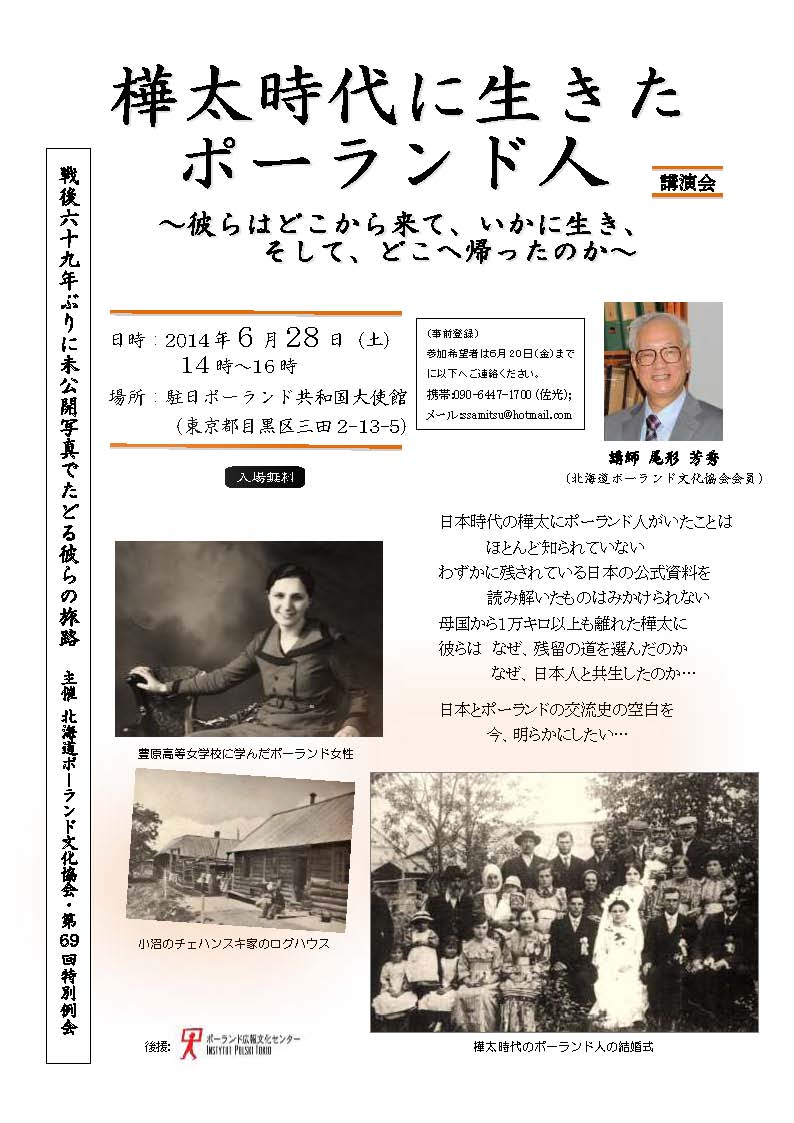

名 称:北海道ポーランド文化協会・第69回特別例会講演会

「樺太時代に生きたポーランド人

~彼らはどこから来て、いかに生き、そして、どこへ帰ったのか~」

講 師:尾形芳秀

日 時:2014年6月28日(土)14時~16時

場 所:駐日ポーランド共和国大使館(東京都目黒区三田2-13-5)

主 催:北海道ポーランド文化協会

後 援:ポーランド広報文化センター

*事前申し込みが必要です。

参加希望者は6月20日(金)までに以下へご連絡ください。

携帯:090-6447-1700 (佐光)

メール:ssamitsu@hotmail.com

*告知はこちらからダウンロードできます(PDF:408KB)

名 称:道北地区博物館等連絡協議会巡回展 「樺太―知られざる北の国境―」

期 間:2014年5月12日(月)~7月19日(土) 10:00~17:00

(日曜日・祝日・学校行事時閉館)

入場料:無料

場 所:札幌大学2号館地階2003室「札幌大学埋蔵文化財展示室」

問合先:札幌大学埋蔵文化財展示室(su.maibun@gmail.com)

樺太の人々の暮らしを振り返り、北方の自然や個性のある街並みや先住民の文化などを紹介するため、稚内市立図書館所蔵する1,800枚の「樺太絵葉書」の中から様々な写真を約176枚選んでパネル展示しております。

*詳細は、札幌大学のサイトをご覧ください。

*会場では全国樺太連盟寄贈図書の無料配布も行っております(『樺太史の栞』は在庫切れです)。

著 者:中山大将

(北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター、日本学術振興会特別研究員PD)

発行日:2014年3月31日

発行所:京都大学学術出版会 (出版社のサイトはこちらです)

叢書名:プリミエ・コレクション 46

原暉之 『アジア経済』 (第55巻第1号、2014年) 掲載

天野尚樹 『史林』 (97巻1号、2014年) 掲載

中山大将 『北海道・東北史研究』(第9号、2014年) 掲載

塩出浩之 『日本史研究』 (620号、2014年) 掲載

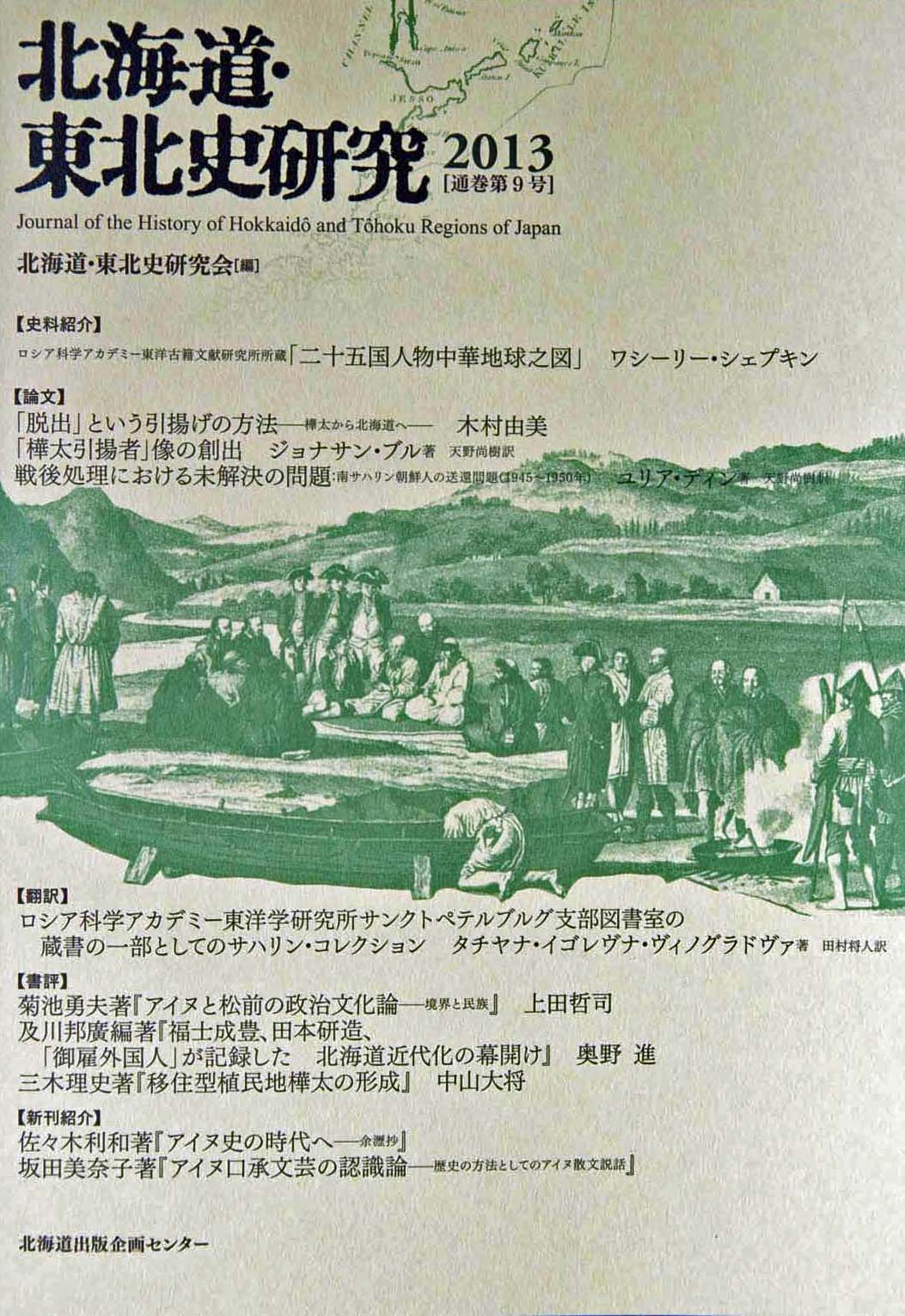

誌 名:北海道・東北史研究 2013年

巻 号:通巻第9号

編 集:北海道・東北史研究会

発行日:2014年3月31日

発行者:北海道出版企画センター (出版社のサイトはこちらです)

目次(サハリン樺太史に関連する部分のみ抜粋):

「脱出」という引揚げの一方法-樺太から北海道へ 木村由美

「樺太引揚者」像の創出 ジョナサン・ブル著 天野尚樹訳

戦後処理における未解決の問題:南サハリン朝鮮人の送還問題(1945~1950年) ユリア・ディン著 天野尚樹訳

ロシア科学アカデミー東洋研究所サンクトペテルブルグ支部図書室蔵書の一部としてのサハリン・コレクション

タチヤナ・イゴレヴナ・ヴィノグラァ著 田村将人訳

書評三木理史著 『移住型植民地樺太の形成』 中山大将

編著者:蘭信三(上智大学外国語学部・教授)

執筆者:竹野学(札幌医科大学医学部・非常勤講師)

田村将人(北海道開拓記念館・学芸員)

三木理史(奈良大学文学部・准教授)

ほか

発行日:2008年06月25日

発行所:不二出版

目次(サハリン樺太史に関連する部分のみ抜粋):

第3部 樺太

総 説 三木理史

第 9章 明治末期岩手県からの樺太出稼ぎ ―建築技能集団の短期回帰型渡航の分析を中心に 三木理史

第10章 戦前期樺太における商工業者の実像 ―豊原商工会議所の活動を中心に 竹野学

第11章 樺太アイヌの<引揚げ> 田村将人

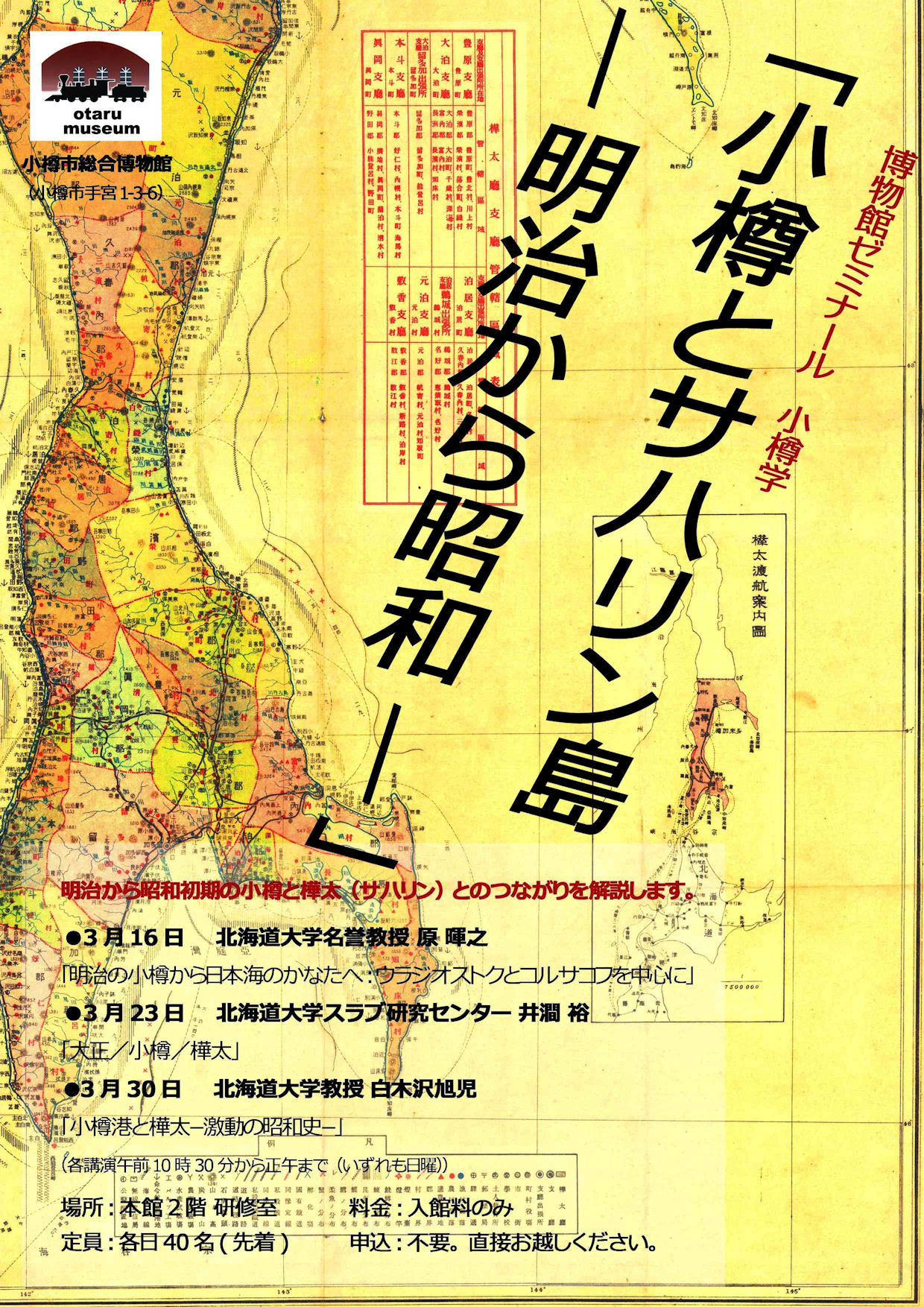

名 称:博物館ゼミナール 小樽学

「小樽とサハリン島-明治から昭和-」

期 間:2014年3月16日(日)、23日(日)、30日(日)

場 所:小樽市博物館 本館2階 研修室

主 催:小樽市博物館

3月16日(日)10:30~12:00

原暉之(北海道大学名誉教授)

「明治の小樽から日本海のかなたへ―ウラジオストクとコルサコフを中心に」

3月23日(日)10:30~12:00

井澗裕(北海道大学スラブ研究センター)

「大正/小樽/樺太」

3月30日(日)10:30~12:00

白木沢旭児(北海道大学スラブ研究センター)

「小樽港と樺太―激動の昭和史」

*詳細はこちらからダウンロードできます(PDF:1.1MB)。

名 称:2013年度博物館実習企画展

「北海道(ここ)より北の大地~樺太の呼び声~」

期 間:2014年1月25日(土)~4月25日(金) 10:00~17:00

(日曜日・祝日・学校行事時閉館)

入場料:無料

場 所:札幌大学2号館地階2003室「札幌大学埋蔵文化財展示室」

問合先:札幌大学埋蔵文化財展示室(su.maibun@gmail.com)

サハリンの旧石器(実物)から、一気に、19世紀後半~20世紀の先住民族の文化、日露国境標石(複製)、樺太の絵葉書、そして現在の観光についてまで幅広く取り上げております。面積は狭いのですが、米軍によるソ連時代の地図のカラーコピーを床に貼って、道北~アムール河口のあたりまでを、実際に足で立って感じていただき、さらに、石膏で作ったサハリン島の模型もあります。

*会場では全国樺太連盟寄贈図書の無料配布も行っております(『樺太史の栞』は在庫切れです)。

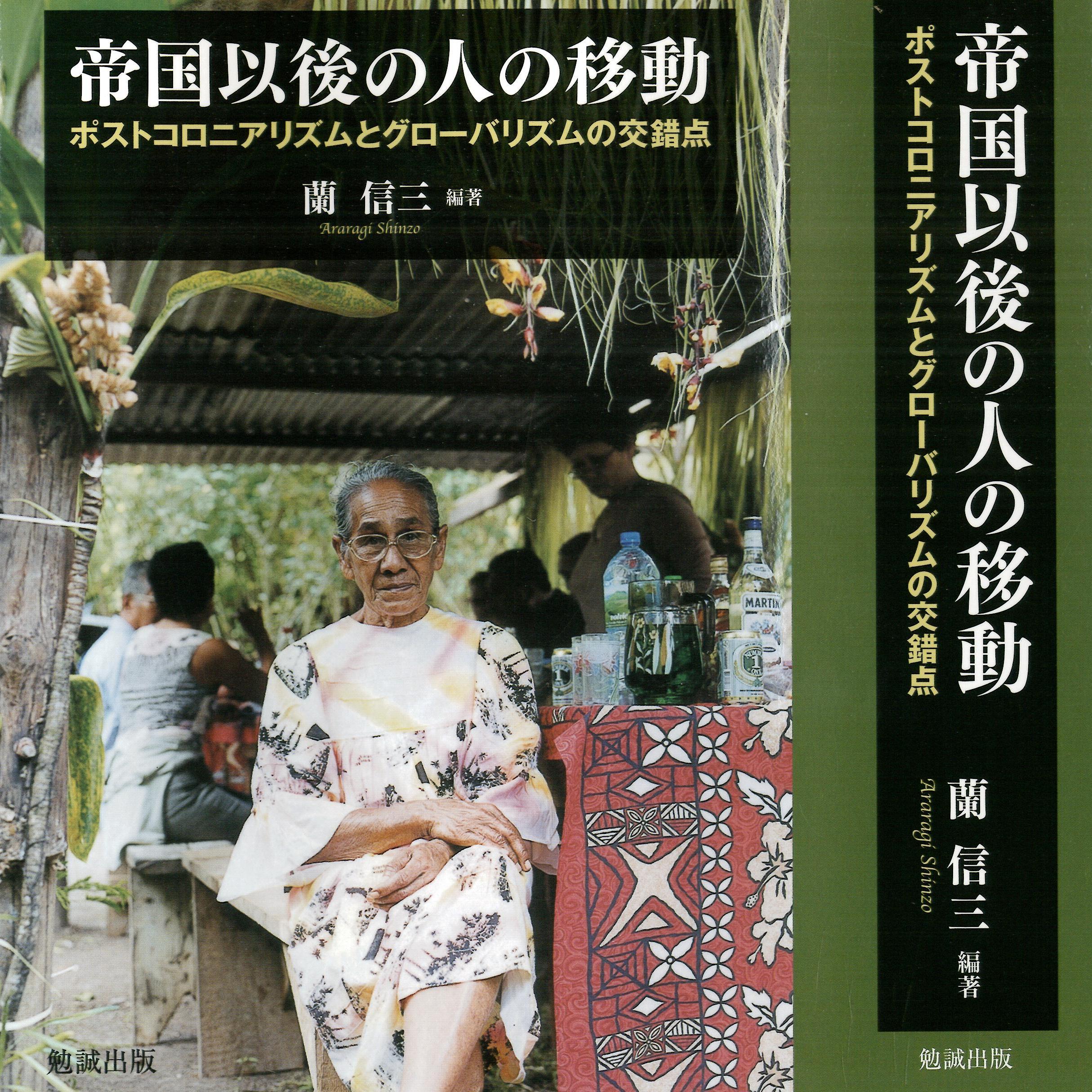

編著者:蘭信三(上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科・教授)

執筆者:田村将人(札幌大学・特命准教授)

中山大将

(北海道大学スラブ研究センター・日本学術振興会特別研究員PD)

ほか

発行日:2013年11月20日

発行所:勉誠出版

目次(サハリン樺太史に関連する部分のみ抜粋):

第 I 部 帝国崩壊と人の再移動 ―引揚げ、定住あるいは残留

第 4章 サハリン先住民族ウイルタおよびニヴフの戦後・冷戦期の去就 田村将人

第III部 ポストコロニアリズムとグローバリズムの交錯点

第16章 サハリン残留日本人

―樺太・サハリンからみる東アジアの国民帝国と国民国家そして家族 中山大将

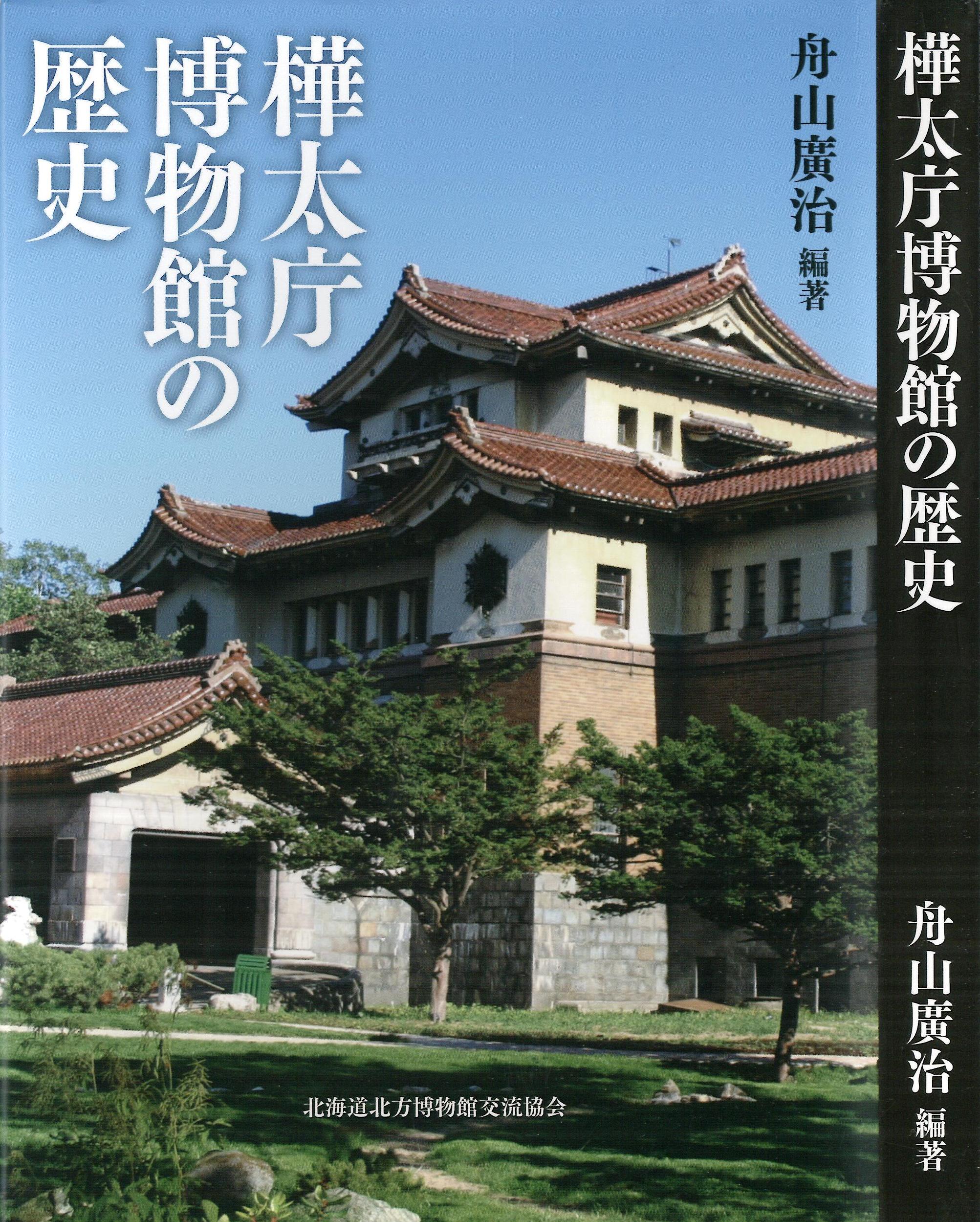

![]() 出版 『樺太庁博物館の歴史』 (2013年12月16日発信)

出版 『樺太庁博物館の歴史』 (2013年12月16日発信)

編著者:舟山廣治(北海道北方博物館交流協会理事長)

執筆者:宮元邵吉(西尾製作所スーパーアドバイザー)

野村崇(北海道北方博物館交流協会常務理事)

出村文理(北海道史研究協議会会員)

関川修司(北海道北方博物館交流協会理事)

鈴木仁(北海道北方博物館交流協会会員)

発行日:2013年3月31日

発行者:一般財団法人 北海道北方博物館交流協会

目次:

はじめに 舟山廣治

第1章 樺太庁博物館の歴史 舟山廣治

第2章 樺太庁博物館各論 舟山廣治 宮元邵吉 野村崇 出村文理 関川修司

第3章 樺太庁博物館をめぐる人々 舟山廣治 野村崇 鈴木仁

あとがきに代えて

樺太庁博物館年表

索引

*次回例会(2014年1月25日)にて本書の合評会を行います。